Eso que me decís, lo sé

Melissa Phipps

traducción de Lolita Copacabana

A los veinticinco años, cuando mi agorafobia volvió a atacar, Marie, mi prima favorita, me recomendó que viera al Dr. Schwartz. Se suponía que el Dr. Schwartz era el Lourdes de la psiquiatría. Había curado a artistas, celebridades y millonarios. Un escritor famoso había escrito su mejor libro después de un año con él. Una actriz había interpretado su mejor papel.

El consultorio del Dr. Schwartz ocupaba el sótano de su casa blanca, casi gris, en el Upper East Side. Rejas de hierro cubrían la ventana mugrienta de la sala de espera y la condenaban a un ocaso perpetuo. En el rincón, un biombo oscuro escondía una silla de madera. Los pacientes que no desearan ser vistos podían sentarse ahí. Asumí que serían los pacientes más ricos o más famosos del Dr. Schwartz y que habría sido ridículo esconderse ahí, sin embargo me daba vergüenza cuando me encontraba algún paciente entrando o saliendo del consultorio. ¿Pensarían que los estaba espiando? Quizás tuvieran fobia a otros pacientes psiquiátricos. Quizás lo considerado era esconderse. El Dr. Schwartz no era claro respecto del protocolo de la sala de espera. Se suponía que había intervalos de cinco minutos entre los turnos para que los pacientes no se encontraran, pero el Dr. Schwartz tampoco era claro en lo que se refería a los horarios.

El Dr. Schwartz tenía más de ochenta años. Tenía una cara flaca y pálida y un cuerpo lleno de bultos que se veía como si hubiera atiborrado su ropa con latitas de cerveza. Incluso en días apacibles lucía un sombrero de lana negro azabache y me interrumpía para pedir que subiera el calefactor. Me preocupaba que, como mi padre, se fuera a morir antes de que estuviera lista para andar por mi cuenta.

“Vas a estar bien, querida,” dijo Marie cuando, aterrorizada de estar sola, me volví a mudar a su espacioso departamento en la Quinta Avenida. Ella y su marido eran cálidos, inteligentes. Habían sido los mejores tutores que alguien pudiera desear. Desde mis trece años, cuando mi padre se había muerto de un ataque al corazón, había estado bajo el cuidado de varios tutores. Mi madre vivía en Inglaterra. Cuando estaba casada con mi padre había tenido un colapso nervioso. No la había visto en años. Me decía a mí misma que no la extrañaba y después me hacía banquetes de Marmite y bols de pequeñísimas arvejas inglesas que duraban días. La última vez que había vivido con mis primos tenía diecisiete para dieciocho. Ahora se suponía que era una adulta.

Nunca antes había oído hablar de sesiones dobles, pero el Dr. Schwartz dijo que varios de sus pacientes duplicaban y que eso no se relacionaba de ninguna manera con la severidad de la neurosis. “¿Tenés alguna otra cosa que hacer con tu tiempo?” preguntó. No tenía. Cuando los ataques volvieron, había tenido que renunciar a mi trabajo de secretaria en una estación de radio.

Ahora mi vida se estructuraba alrededor de sesiones psicoanalíticas de dos horas cuatro veces por semana, pagadas con la plata que había dejado mi padre. Sólo tenía que viajar diez cuadras hasta la oficina del Dr. Schwartz, pero no podía ir caminando. Tenía que ponerme una armadura para aventurarme fuera del vestíbulo a la Quinta Avenida para esperar un taxi. Una vez que le confesé al Dr. Schwartz la agorafobia que tanto había procurado ocultar, me rendí a ella, para existir en un miasma de miedo, y pasar el tiempo recuperándome de o anticipándome a los ataques. Me parecía que estaba peor que nunca, pero le creí al Dr. Schwartz cuando me dijo que no era así. Quizás como la fiebre, pensé, la agarofobia tenía que alcanzar un pico antes de disminuir.

“Apoyá un Kleenex debajo de tu cabeza,” dijo el Dr. Schwartz. “¿Querés contagiarte caspa?”

Había una caja de pañuelos sobre la mesa al lado del diván negro de cuero en donde me acostaba. Dado que la primera hora de mi sesión estaba dedicada a las lágrimas, hacía uso frecuente de ella.

Algo pesado, quizás una mesa, arañó a lo largo del piso de arriba. Un golpe fuerte le siguió. Ruidos misteriosos de escaleras arriba se volverían una habitual interrupción a mi tratamiento, como lo harían los llamados telefónicos personales del Dr. Schwartz. El Dr. Schwartz dirigía la vista al techo, con expresión facial resignada. A veces llamaba a su mujer y gritaba preguntas crípticas: “¿Están ahí? ¿Te llegó? ¿A qué hora dijo?” Cuando terminaba, estampaba el tubo del teléfono y colgaba sin despedirse.

“No estás siendo clara,” dijo el Dr. Schwartz. “No termino de entender. ¿Pensabas que podías desaparecer? Una chica robusta como vos, ¿cómo creíste que podrías lograr eso?”

Le había estado contando de cómo, cuando caminaba de la estación de radio al deli de la Segunda Avenida para comprarme el almuerzo, podía verme derrotada por un abotargamiento aterrador. Empapada en sudor, sentía que me desdibujaba hacia el cielo nublado. Un paso más y estaba segura de que me esfumaría, mi conciencia a la deriva rumbo a un sitio sellado en donde nadie podría alcanzarme.

“Eso o volverme loca,” dije, rechinando los dientes.

“¿Qué, alguien te iba a pegar en la cabeza?”

“No entiende,” dije yo, frustrada. El pulóver se me había hecho un nudo en la espalda.

“Entiendo que no estás dando una imagen clara. ¿A qué olía, el ataque este? ¿Sangre menstrual?”

Me sonrojé de la vergüenza y agarré un pañuelo. El diván se despegó de mi piel con un ruido grosero. “Los sentimientos no tienen olores,” dije.

“Estoy tratando de que puedas observar estos ataques,” dijo el Dr. Schwartz.

“Los veo todo el día.” Empecé a llorar de vuelta. “Han tomado mi vida. Usted actúa como si no me creyera.”

El Dr. Schwartz reconoció que los ataques existían, aunque fuera en mi cabeza. Comparó mi agorafobia con una raíz testaruda que enroscaba sus bucles alrededor de una parte reptiliana de mi cerebro que daba señal de alarma frente a las catástrofes.

“Vamos a arrancar la raíz,” dijo, como si fuera un diente podrido. “Cuando termine con vos, vas a poder caminar en la luna.”

“No me interesa la luna,” dije.

“¿Qué tiene de malo la luna?” preguntó el Dr. Schwartz, revoleando las manos en el aire.

Empecé análisis al final del verano. Por dos horas cada lunes, martes, jueves, viernes, me movía inquieta en el diván sin nada que mirar salvo una foto con unas sillas vacías en una plaza parisina en la pared opuesta. En mis peores días me sentía demasiado temblorosa para el diván y en lugar de eso me sentaba en la silla frente al Dr. Schwartz, quien decía era capaz de analizarme incluso si me colgaba de los caireles de la araña. Dejé el alcohol, la cafeína, los cigarrillos y la cocaína. Escribía mis sueños en un anotador negro, junto con crónicas de mis lánguidos días. Las sesiones consistían de sueños, asociación libre y de la historia de Israel. Me acuerdo especialmente de Ham y su tribu. Ham, cuyo padre, el gran Noah, estaba borracho y desnudo. Cuando iba sin sueños, Dr. Schwartz me hacía verbalizar lo que fuera que me pasara por la cabeza. De inmediato venían a mi mente los escenarios más pornográficos y titubeaba, tratando de redireccionar mis pensamientos.

“Sin censura,” rugía el Dr. Schwartz. “Hay que echar al censor. No te está haciendo ningún bien.”

El trabajo del sueño me gustaba más. Se parecía un poco a discutir un libro o un poema. A veces las analogías del sueño eran ingeniosas o divertidas y me sorprendía que vinieran de mí. Los ataques de pánico seguían. Una vez, me las ingenié para caminar hasta Zomiers, una farmacia elegante a seis cuadras que vendía desde cosméticos hasta diamantes. Me dejé llevar como un vapor entre las mujeres distinguidas que examinaban perfumes, adornos para el pelo y rímel. Yo no necesitaba rímel. No salía. Mi salida no llamó la atención del Dr. Schwartz y, al final, no pude repetirla.

Los amigos existían solamente en el teléfono. No habían muchos. No quería explicar que no podía salir del departamento porque tenía algo que se llamaba agorafobia, la enfermedad mental más tonta que podía existir. La National Enquirer la bautizó la enfermedad de las amas de casa.

Sobre todo, hablaba con JA, dulce, borracho JA, mi ex novio de Virginia, que todavía me amaba aunque lo hubiera engañado en repetidas ocasiones y lo hubiera dejado por Nueva York. JA todavía tenía esperanzas de que volviera a su cabaña, a menos de quince kilómetros por la ruta de donde había vivido con mi padre. Hablábamos por horas. Mis primos tuvieron que instalar una línea independiente para poder usar el teléfono. Eran demasiado amables para decirme algo, pero estaba claro que yo resultaba una molestia.

Un sábado, Marie me invitó a la matinée de una obra de Sam Shepard. Acepté, pero a medida en que se fue acercando la hora una creciente incomodidad fue transformándose en un ataque hecho y derecho. Marie ofreció quedarse en casa conmigo. Sabía que ella tenía muchas ganas de ir al teatro, pero estaba demasiado consternada como para negarme.

“¡¿Hiciste que no fuera al teatro?!” gritó el Dr. Schwartz. La furia lo estaba dejando sin aire. “¿Te ofrece un lugar donde vivir y vos no la dejás ir al teatro? ¿A una mujer como esa?”

“No fue mi intención.”

“¿Cómo te atrevés a evitar que esa buena mujer vaya al teatro después de todo lo que ella hizo por vos?”

“¿Cree que disfruto de ser una inválida dependiente?” le grité de vuelta. “Me dijo que la agorafobia era pan comido.”

“Estoy cansado de escuchar esa palabra,” dijo el Dr. Schwartz. “Agorafobia, qué estupidez.” Tiró del pañuelo abajo de mi cabeza y se sonó la nariz.

Como una parapléjica tenía movilidad únicamente en sueños. Vivía para los sueños y una llamada nocturna de JA. “Ey, bebé,” me decía. “No entiendo qué es lo que te está pasando pero querría que vengas a casa. Yo puedo cuidarte mejor que ese viejo curandero.”

Cómo deseaba que JA fuera la solución, pero a duras penas podía cuidarse a sí mismo. No sólo tenía problemas con el alcohol sino que, antes de que yo lo conociera, había sufrido un aneurisma cerebral que lo había dejado con diplopía. El doctor había recomendado otra operación. Se había negado.

“No tenés que dormir conmigo si no querés. Sólo volvé.”

“Creo que debería probar una internación,” le dije al Dr. Schwartz. “Al menos dejaría de ser una carga.” Las gotas de lluvia abrían zurcos en la mugre de la ventana. La humedad se filtraba en el ambiente. Me preguntaba cuánto tiempo tendría que esperar por un taxi bajo la lluvia. El invierno estaba por llegar.

“Lo único que vas a conseguir en un hospital,” dijo el Dr. Schwartz, “es muchos baños. Bañarte podés bañarte en tu casa. Estamos progresando.”

Las semanas se hacían polvo. La nieve envolvía la ciudad. Celebré el año nuevo con jugo de manzana efervescente y me pregunté si llegaría el año en que podría vivir como una persona normal. Para el 2 de enero ya estaba de vuelta en el diván. Fue una de esas sesiones poco fructíferas en las cuales no tenía un sueño y el Dr. Schwartz contaba historias de sus pacientes famosos. Grace Kelly, todavía viva, fue discutida. Se había arruinado, me informó el Dr. Schwartz. Sólo se había casado con Raniero para tener al ejército de Mónaco a su disposición. Interrumpí al Dr. Schwartz para preguntar por qué Grace Kelly necesitaba un ejército. ¿Tenía intenciones de ir a la guerra?

“¿Para qué querría una guerra Grace Kelly?” balbuceó sorprendido el Dr. Schwartz. “Quería cogerse a tipos jóvenes. Para eso es que quería el ejército.” Hablaba con amargura y era obvio que el matrimonio de Grace Kelly, celebrado haría unos treinta años, todavía lo irritaba.

“¿Te acordás lo que fue de su carrera después de Raniero?” preguntó el Dr. Scwartz. No me dio tiempo de responder. “Arruinada. Engordó. Tendría que haber vuelto a análisis.”

Me mordí la uña del dedo gordo y me pregunté si Mónaco realmente tendría un ejército.

“Grace Kelly tenía pinta de loca incluso cuando estaba flaca,” dijo JA esa noche. “Marilyn Monroe, Grace Kelly, el tipo ese el escritor, ¿tu médico atiende a alguna persona normal?”

“Es probable,” dije, aunque dudaba que mucha gente normal pudiera pagarse el análisis.

“Me gustaría que volvieras,” dijo JA. “No me importaría si subieras de peso.”

Me tomó un tiempo descifrar en lo que andaba el Dr. Schwartz. Pensé que sólo estaba siendo excéntrico cuando empezó a trabajar en mejorar mi apariencia. No debería usar jeans todo el tiempo, me dijo. Un vestido no iba a matarme.

“La forma en que me veo no tiene nada que ver con mi agorafobia,” dije yo.

“Tus problemas pueden tener mucho que ver con tu ropa,” dijo el Dr. Schwartz. “No te vendría mal hacer alguna cosa con tu pelo.” Después mencionó que su hijo era rubio. “No parece judío. Nunca lo adivinarías.”

“En serio,” dije, fingiendo un educado aunque desconcertado interés.

“Vamos a hablar de eso en un segundo,” dijo el Dr. Schwartz, mientras se quejaba por el esfuerzo de intentar pararse con la ayuda de dos bastones. El Dr. Schwartz siempre tenía que ir al baño en algún momento de la sesión. Podía escuchar el tintineo en el inodoro, el rugido de la cadena seguido del jadeo pesado, los lentos pasos dolorosos que me recordaban a mi padre el año en que había muerto.

“¿En donde estábamos?” gruñó, acomodándose en su silla. “El hecho es que mi mujer es sueca, sueca pura.”

“Debe haber una regla que prohíba que las pacientes salgan con el hijo de su analista,” dije. Me imaginé a mí misma parte del misterio escaleras arriba. La nuera cuyo suegro sabía cada secreto horrible, cada acto depravado. Era impensable.

“No existe esa regla,” dijo el Dr. Schwartz. “Ahora, si yo fuera un hombre joven, sabría exactamente qué hacer con vos. Te sacaría la ropa y movería mi lengua despacio sobre cada centímetro de tu cuerpo. Una mujer hermosa y apasionada como vos, me tomaría muchísimo tiempo. Primero te olfatearía los pezones…”

“Entiendo.” Había escuchado el discurso antes y me hacía retorcerme. Quizás el Dr. Schwartz estaba intentando infundirme confianza, pero era una táctica de la cual podía prescindir. Semanas antes, había apoyado un autorretrato de sí mismo de joven del otro lado del diván. Dijo que era posible la transferencia se instalara con mayor facilidad si visualizaba una versión de él más joven. Al final, el retrato desapareció.

Un día llegué al consultorio y me encontré a un hombre rubio abriendo y cerrando cajones en el escritorio. Dr. Schwartz, con una sonrisa pícara, se levantó de su silla. “Enseguida vuelvo,” dijo. “Tengo que buscar algunas cosas arriba. Preséntense.” Señaló al hombre rubio. “Mi hijo, George.”

George me miró con tristeza.

“Escuché que tocaste en el Carnegie Hall,” dije, sonrojándome.

“Fue ya hace un tiempo,” dijo George.

“Maravilloso,” murmuré, mientras bajaba la vista hacia mi cartera deseando tener un diario o un libro conmigo. Pareció pasar un siglo antes de que el Dr. Schwartz volviera.

“Eso fue engañoso,” dije, cuando George se fue.

“¿De qué hablás?”

“Casamentero.”

“¿Fui arriba con la intención de formar una pareja? No tenía ni idea que George iba a estar acá. No me informa de sus planes. Necesitaba su ayuda para encontrar un papel importante.”

“A la hora exacta en que yo iba a venir,” suspiré.

“¿Te haría tanto daño hacerte un nuevo amigo? Toca el violín. Mucho mejor que esa mierda de rock que estás escuchando.”

“No puedo hacer amigos,” dije. “No puedo atravesar la puerta.”

El calendario decía abril pero el termómetro indicaba febrero. “Hace tanto frío, me estoy poniendo medias para ir a la cama,” dijo JA. Estaba borracho, cansado. Su voz sonaba como si hubiera enrollado una de sus medias y se la hubiera metido en la boca. Planeaba venir a Nueva York por un fin de semana y llevarme a un hotel. Dudaba que eso llegara a pasar. No estaba lo suficientemente bien como para ir a un hotel.

Fue JA, no el Dr. Schwartz, quien finalmente logró sacarme de la casa y meterme en un avión. En Virginia una extraña tormenta de nieve en abril convirtió a las rutas en hielo. El cuerpo de JA fue encontrado en su auto destrozado debajo del puente de Goose Creek. Armada con una pinta de Scotch, volé a Dulles donde Doug Alken, el mejor amigo de la infancia de JA, se encontró conmigo. Íbamos a ir juntos al funeral pero a último momento no pude. Simplemente no pude. Doug me dejó en la casita de campo donde había vivido la Sra. Dawson, pero que desde la muerte de mi padre me pertenecía a mí. Prendí la calefacción y me derrumbé en la cama con la ropa puesta. Cuando me desperté, el ambiente olía a comida y Doug estaba ajustando el termostato. Se metió en la cama conmigo, me sacó el pulóver. “Hace demasiado calor para estar con ropa,” dijo. En los cuatro días que pasamos juntos, perdimos la noción del tiempo. Susurramos nuestros nombres con aliento infecto. Nos besamos con lenguas hinchadas, forradas de piel. Comimos galletas saladas y queso. Tomamos whisky y ginger ale. Doug llamó a su novia. Estaba enfermo, le dijo. No podía volver a casa todavía. Era verdad que sus ojos se veían vidriosos y sombríos. Caía la lluvia como alfileres largos. El viento hacía repiquetear el desagüe en las cunetas. Nos besábamos y yo inspiraba su aliento. Y aún así, después de no mucho más de un año, cuando traté de recordar su cara sólo vi una mancha borrosa y pálida que podría haber sido de cualquiera. Había recibido una postal diciendo que estaba solo en Carolina del Norte. Yo estaba casada para entonces.

El viaje en avión había roto el abrazo de la agorafobia. Podía moverme por ahí. No tan lejos como hasta a Inglaterra, pero Zitomers ya no presentaba un problema. Me las arreglé para terminar la universidad y después un posgrado. Tuve un hijo. Seguí viendo al Dr. Schartz, pero no por sesiones dobles. Cuando murió su mujer, rechazó mis condolencias con la mano como si fueran una nube de mosquitos. “Estoy bien,” dijo. Marie me dijo que había escuchado otra cosa. “Es hora de partir, querida. No tenés que quedarte en un barco que se hunde.”

Fui la última de las pacientes del Dr. Schwartz en irme. A veces dormitaba a lo largo de toda la sesión. Perdía el hilo de mis sueños, se olvidaba que me había casado. Iba menos y menos, al final dejé de ir. Me rogó que volviera. Le dije que lo iba a pensar. Me llamó al día siguiente.

“Llamá a una ambulancia,” dijo. “Necesito una ambulancia.” Cortó antes de que pudiera decir una palabra.

Le devolví el llamado. “¿Está bien?”

“¿Qué podría estar mal?” me preguntó. “Te veo mañana. La hora de siempre.”

Le dije que no iba a ir.

“¿Perdiste la cabeza? Estamos a punto de hacer un gran avance.”

“Usted no creyó en ningún momento que yo hubiera perdido la cabeza,” dije yo. “Y por eso le estoy muy agradecida.”

“¡Melissa!”

“He de extrañarlo mucho,” dije con suavidad mientras cortaba el teléfono.

De vez en cuando vuelvo a conjurar su consultorio de entre los bucles de mi memoria y más allá de que lo visité en todas las estaciones, siempre es invierno. Las barras de la chimenea eléctrica retumban y resplandecen. Algo que parece una bola de boliche rueda sobre nuestras cabezas. Estoy sentada en la silla de cuero frente al Dr. Schwartz, que viste pantalones negros sin forma, zapatos ortopédicos y un sombrero ruso. Es el final de la tarde. Las sombras hacen moretones en la pared. El Dr. Schwartz ajusta el dial del calefactor. Se balancea, hace un zumbido y se vuelve tan brillante que temo explote. En lugar de eso, se repliega en brasas. Una exhalación débil se escapa a través de las ventanas enrejadas: Ham, mi padre, Grace Kelly, una versión mucho más joven de mí misma.

* *

Imagen: “Pájaros” de Ernestina Anchorena

[ + bar ]

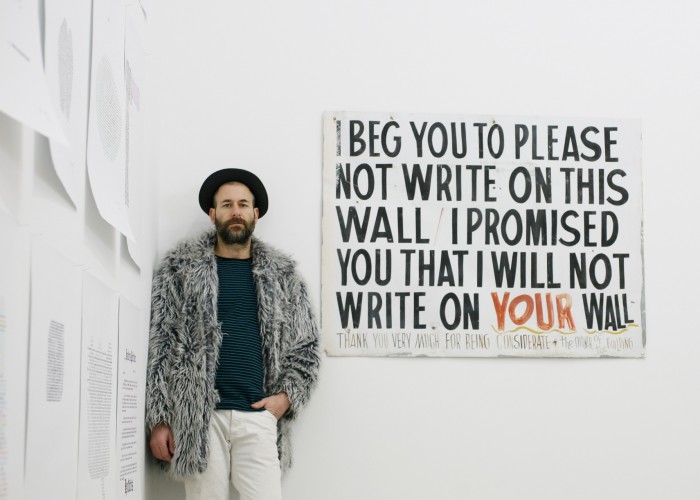

A partir de Kenneth Goldsmith: una entrevista

Michael Romano y Kenneth Goldsmith traducción de Fernando Montes Vera

I.

Tengo un par de preguntas para hacerte, pero todavía están bastante desorganizadas en mi cabeza.

Arranquemos.... Leer más »

Pilgrims Book House [katmandú]

Rabi Thapa traducción de Victoria Cotino

El fuego empezó subrepticiamente, lejos de los apostadores que se divertían en el bar, pero pronto trepó hasta la cocina. Alcanzó las garrafas... Leer más »

Ada Limón

traducción de Belén Agustina Sánchez

El Problema con Viajar

Cada vez que estoy en un aeropuerto, pienso que debería drásticamente cambiar mi vida: Matar las cosas de niños, empezar a portarme según... Leer más »

Junot Díaz: “Existimos en un estado constante de traducción. El tema es que no nos gusta.”

Entrevista por Karen Cresci

Leer más »

![Pilgrims Book House [katmandú]](http://www.buenosairesreview.org/wp-content/uploads/IMG_0085-700x500.jpg)

enviando...

enviando...