La asombrosa Argentina [un fragmento]

John Foster Fraser

Lucas Mertehikian

En 1899, el escritor escocés John Foster Fraser (1868-1936) se hizo conocido en Gran Bretaña con su libro Round the World on a Wheel: con dos amigos se había dedicado a recorrer más de veinte mil kilómetros por Europa, Asia y Estados Unidos. A diferencia de otros libros de viaje, el suyo no tenía una motivación “antropológica ni biológica ni arqueológica”. No había en él pretensión de conocimiento; apenas de fama: “Hicimos este viaje alrededor del mundo en bicicletas porque somos más o menos engreídos, nos gusta que hablen de nosotros y ver nuestros nombres en los periódicos”, aclara en el prólogo.

Funcionó: durante las dos décadas siguientes, Foster Fraser visitó y escribió sobre países jóvenes, como Canadá (Canada As It Is) y Australia (Australia: The Making of a Nation), y países ancestrales, como Rusia (Red Russia) y los del norte de África (The Land of Veiled Women). “Sir John, que nació en Edimburgo, pasó la mayor parte de su vida adulta en busca de lo diverso”, publicó el Glasgow Herald en su obituario, el 8 de junio de 1936.

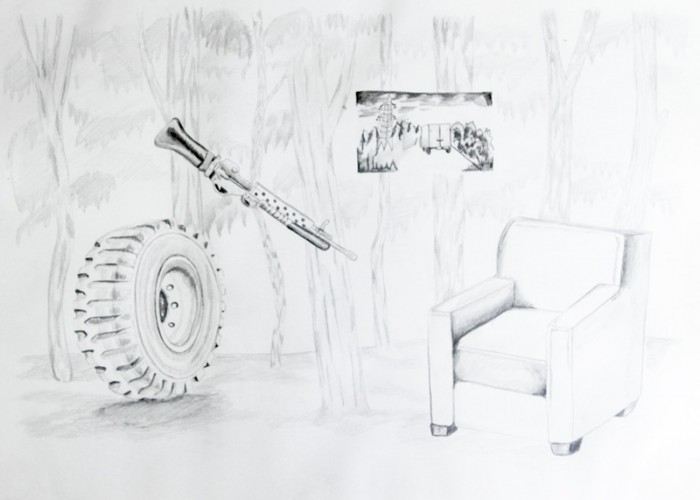

Acaso haya sido esa misma búsqueda la que lo llevó a visitar Argentina y escribir, en 1914, su penúltimo libro: The Amazing Argentine: A New Land of Enterprise. La diversidad, después de todo, se veía ya en la composición étnica de los pasajeros que lo acompañaban en el barco que lo lleva a Buenos Aires: argentinos adinerados que vuelven de Europa, pobres inmigrantes españoles e italianos, comerciantes ingleses. “Sudamérica no es la tierra del futuro. Es la tierra del hoy”, escribe. La aventura que los viajeros europeos emprendían en la primera mitad del siglo XIX para explorar campos y minas en los Andes había terminado; se abría otra etapa.

Una vez desembarcado, Foster Fraser encuentra una ciudad donde el acelerado ritmo capitalista convive con antiguos prejuicios de género, tal como la describió Beatriz Sarlo en Una modernidad periférica. Tal vez los viajes por Australia y los países árabes lo hayan preparado para visitar Buenos Aires, una ciudad cuyas contradicciones ejercen sobre él, según confesará, una extraña fascinación.

Algunos aspectos de Buenos Aires

John Foster Fraser

traducción de Lucas Mertehikian

Los argentinos llaman a su ciudad de Buenos Aires la París del hemisferio sur. Tiene una población de casi un millón y medio de habitantes, que es mayor a la de cualquier otro pueblo por debajo de la línea del Ecuador. La gente promete que con el tiempo superará a Londres.

Usted insulta a un argentino si lo confunde con los chilenos, los brasileños o cualquier otro sudamericano. No agradece que se le recuerde que su padre partió en barco desde Italia, o su abuelo desde España. No tiene ningún afecto por las tierras desde las que han llegado sus progenitores. Para Argentina, el mundo comenzó en mayo de 1810, cuando se estableció la República.

No tiene orgullo por su raza histórica. Cuando consigue ganar dinero y viaja a Europa no lo hace para encontrar el hogar de sus ancestros en España o Italia. Lo hace para divertirse en París. Cuando lleva a su familia a París, no lo hace para pasar tres, cinco o seis meses. Lo hace para gastar tres, cinco o seiscientos mil pesos –y un peso vale un chelín y ocho peniques–. Una vez que los pesos han volado, vuelve a Argentina a ganar más.

Los argentinos son un pueblo digno. Aceptan al inglés porque, redondeando, unos quinientos millones del capital británico en oro han ayudado al desarrollo del país. Les desagrada el ciudadano de los Estados Unidos porque esta república, hermana mayor, es condescendiente, y ellos no necesitan la ayuda de nadie. Sienten desprecio por todos los otros latinos por debajo del istmo de Panamá; en particular por los brasileños. Están al tanto de sus propias cualidades.

Y el visitante parpadea y se refriega los ojos y admite las maravillas de Argentina. Si está familiarizado con la geografía, se ha encogido de hombros frente a las repúblicas sudamericanas donde las revoluciones se suceden cada seis semanas, y donde españoles de cabello rubio oscuro vestidos con trajes pintorescos andan en mula y mueren por tener una opinión diferente a la de otros españoles.

Luego se dirige a “BA” –el nombre familiar para Buenos Aires– y se encuentra con que ha llegado a una ciudad norteamericana-europea rampantemente moderna. No hay nada de la pereza del Sur, los negocios no se interrumpen desde el mediodía hasta las tres de la tarde para las siestas.

Es una ciudad ajetreada. El puerto está lleno de barcos, sobre todo británicos. Largas lenguas metálicas sobresalen de grandes elevadores y arroyos de trigo crecido en las planicies del interior del país derraman la comida para Europa dentro de las bodegas. Se escucha cómo los furgones de ganado gruñen al atravesar las vías del tren. Hay enormes mataderos donde los animales encuentran la muerte de a varios miles por día con una celeridad que despabilaría a alguien de Chicago. Hay grandes avenidas de carne fría y congelada. Las máquinas que aligeran el trabajo la transportan a bordo de los vapores que se apresuran en cruzar el Atlántico, transportando reses baratas a los mercados de Londres y Liverpool. El comercio se lleva a cabo según los últimos lineamientos científicos. Los norteamericanos se han quedado con el negocio de la carne y los judíos controlan el mercado del trigo.

Buenos Aires es el mercado donde se intercambian los productos de las ricas tierras de la periferia. Recauda un abultado peaje. Los edificios más imponentes son los bancos –bancos nacionales, británicos, alemanes, franceses, españoles e italianos. Sobre la calle Reconquista y alrededor de ella se encuentran estos bancos, siempre activos. Cerca están las empresas de transporte rivales, en exceso. Las oficinas de las grandes compañías ferroviarias son gigantescas. Una multitud de locales exhiben las últimas y mejores máquinas agropecuarias que Illinois y Lincolnshire pueden fabricar. Las calles son tan angostas y vitales y están tan abarrotadas de gente como las del centro de Londres. Hay formalidad en los hombres.

El argentino es de modales serios. Se viste de negro convencional. Un chaleco de color claro, una corbata alegre o un par de medias extravagantes son de mal gusto. No se puede distinguir a un millonario de uno de sus empleados, excepto porque el primero posee un costoso automóvil y el segundo contrata un taxi o una victoria, o viaja en tranvía. En cada esquina se ven signos de prosperidad, de negocios exitosos. Y el dinero en BA habla en voz tan alta como en Nueva York.

La gente de estirpe sajona tiende a burlarse de la decadencia de la raza latina. Pero hay algo revigorizante en un pueblo trasplantado. Tenemos evidencias en nuestras propias colonias. El hombre de ascendencia española en la Argentina no siempre es el tipo vivaz que él cree ser, pero ha dejado caer la capa de indolencia que envuelve España. A menudo es rico; vive en una casa hermosa; sus extravagancias son mayores que las de un archiduque ruso. Es amable y hospitalario.

Pero el argentino-español acaudalado no es el creador de su propia fortuna. Escuché de un solo caso de un argentino-español que debía su gran fortuna a su iniciativa comercial. Las fortunas de la mayor parte de estos argentinos provienen de la tierra. Sus abuelos consiguieron áreas inmensas de la manera más sencilla. Las propiedades eran tan grandes que no se medían en acres, ni siquiera en millas cuadradas, sino en leguas. Pero por más que cien leguas pudiesen servir para el ganado o las ovejas, o para plantar trigo, ¿qué valor tenían a un par de cientos de millas de un puerto? Entonces llegaron los ferrocarriles británicos. Penetraron las praderas. La tierra multiplicó su valor diez veces, cien veces. Llegó otra gente; primero los astutos escoceses; después los hancendosos italianos; después los ingleses se inclinaron por convertirse en estancieros. Sus hijos son argentinos. Pero las grandes fortunas están sobre todo en posesión de los primeros argentinos –aquellos que se instalaron hace cincuenta años o más–. Se han quedado sentados, quietos, y el valor de su tierra ha florecido. No pagan impuestos sobre sus ingresos; no existe el impuesto al incremento de la renta que no se ha ganado. El Sr. Lloyd George estuvo una vez en la Argentina, asociado con una compañía de desarrollos inmobiliarios. Esa, sin embargo, es otra historia.

Cientos de miles de inmigrantes llegan a la República todos los años. Vienen de todas las tierras del mundo. Sobre todo vienen de España e Italia. Italia provee el número más grande, y espléndidos colonos resultan ser. Aunque la lengua siempre será el español, la raza rápidamente se está transformando en italiana. Hay una combinación de aquello rígido que viene de Europa. De manera que en esta rica tierra –que compite con Canadá y Australia en productividad– se está formando en la mezcla un nuevo pueblo, aplicado, alerta, exitoso, ostentoso, pagano –un pueblo que tiene un destino y que lo sabe–.

Los argentinos están orgullosos de su ciudad. No logras estar en Buenos Aires más que un par de días antes de ser bombardeado con la pregunta: “¿No te parece que esta es una ciudad hermosa?”. No lo es, pero sí es una ciudad interesante.

En los barrios más antiguos las calles son angostas, de estilo español. Tan angostas son que, tintineando los carros eléctricos a lo largo de ellas, los vehículos pueden avanzar en una única dirección. Para llegar a un negocio en carruaje a veces es necesario conducir a lo largo de tres cuartos de una cuadra de edificios. Pequeños gracioso policías, de cara marrón, traje azul y con polainas blancas y varas, dirigen el tránsito. En Florida –la Bond Street de BA– está prohibido el tránsito de cualquier tipo de rodado entre las cuatro y las siete de la tarde, para que los compradores puedan caminar más fácilmente.

La mayoría de las calles tienen nombres de provincias argentinas o repúblicas limítrofes o héroes nacionales o de algún político u hombre adinerado que puede tener influencia sobre las autoridades. Cuando un hombre ha perdido su popularidad, lo que queda de su fama desaparece al cambiar el nombre de la calle por el de alguien más. Es como si allá en casa el gobierno decidiera cambiar el nombre de Victoria Street, en Westminster, por el de Avenida Asquith, con la perspectiva de luego cambiarlo por Calle Bonar Law.

Amplias plazas decoran la ciudad. La vegetación es exuberante y las estatuas, numerosas. La Plaza Mayo no se llama así por algún colega irlandés, sino por el mes de mayo de 1810. Los negocios son tan grandes como en Londres. Argentina no manufactura práctica nada y todas las cosas agradables deben ser importadas de Europa. Los hoteles son imitaciones de los de París. Los restaurantes están a la par de los mejores que tenemos en Londres. Una banda de música vienesa toca mientras uno come caviar ruso y el mozo le pregunta qué champagne va a elegir. Pero todo es caro. Un hombre necesita un salario tres veces mayor en Buenos Aires para vivir de la misma manera que viviría en Londres. Si usted calcula la diferencia en el cambio de monedas, enloquece. Es mejor contar el peso (un chelín y ocho peniques) como un chelín, y luego recordar que está gastando su chelín en Sudamérica, donde las cosas son preciadas. Se puede obtener un almuerzo modesto por diez chelines, pero deberás pagar dos chelines por una cerveza y tres chelines y seis peniques por un cigarro que valga la pena fumar.

Sin embargo, a nadie le importa. Se están gastando inmensas fortunas en mejorar la ciudad. Está construida sobre el plano en T americano. Pero será sometida al plano de Haussmann, con grandes avenidas arboladas irradiando en diagonal desde la Plaza de Mayo. Se está construyendo rápidamente un tren subterráneo, que se extiende reticularmente por debajo de la ciudad. Los trenes tienen un gran tráfico suburbano, y están siendo electrificados. Hay colonias británicas en Belgrano y Hurlingham, y se puede elegir entre tres campos de golf. En los meses de verano –diciembre, enero y febrero– hay vida en el río del Tigre, el Támesis de la Argentina. Un sitio encantador es Palermo, una mezcla de Hyde Park y el Bois de Boulogne: superficies abiertas y árboles encantadores, un boulevard doble con estatuas y mármoles conmemorativos en el medio, jardines cuidados, flores radiantes y la banda de música que toca.

Un paseo por Palermo a la hora más popular hace que uno se sorprenda de estar a seis mil millas de Europa. En ningún lugar del mundo he visto semejante despliegue de automóviles costosos, miles de ellos. La ostentación es una de las estrellas de la vida en la Argentina. Las apariencias son todo. Tienes que tener un automóvil, aunque no tengas dinero para pagarlo y le debas al dueño de tu casa un año de alquiler. Las mujeres están trajeadas exquisitamente pero no tienen la vivacidad de las mujeres francesas, ni su atrevimiento en el vestir. Existe un cierto recato, una moderación que le recuerda a uno que la atmósfera de la lejana Castilla todavía los envuelve.

Los domingos y los martes hay carreras en Palermo. El precio que los argentinos pagan por los caballos se ha vuelto proverbial. Es una buena pista de carreras. No tenemos nada tan magnífico como la tribuna, ni en Espom, ni en Ascot ni en Goodwood. Es un palco real con pretensiones. El restaurant es como el comedor del Ritz. Todo el mundo se viste como lo haría en Ascot. No hay corredores de apuestas. Se utiliza el totalizador. Las apuestas las maneja oficialmente el Jockey Club, y constantemente se anuncia la cantidad de dinero apostada sobre los caballos. Aquellos que apoyaron a los ganadores comparten el pozo, menos el diez por ciento. Como este diez por ciento se descuenta del total apostado en cada carrera, los ingresos del Jockey Club se cuentan de a cientos de miles de libras. Por eso el Club mantiene una buena pista de carreras, ofrece premios en dinero, tiene una sede en BA –sin duda el club-house más palaciego del hemisferio sur– y distribuye el remanente entre los hospitales. Los ingresos del Jockey Club son tan grandes que realmente dan vergüenza. Los miembros están procediendo a construir un palacio como el de Aladín, espléndido.

Pero en las carreras de Palermo noté que no asistía ninguna mujer, excepto en los recintos para los miembros. Incluso allí no se mezclaban con los hombres. No había ninguna alegría como a la que estamos acostumbrados en Europa. Se mantenían en pequeños grupos. Yendo de maravilla en maravilla, estuve presente en un concierto de gala en el Teatro Colón. He visto todos los grandes teatros del mundo y este es el más bello –una armonía de rosa y oro–. La audiencia estaba vestida tan a la moda como en la ópera de Londres, aunque extrañé el despliegue deslumbrante de joyas que me habían prometido. La mayor parte de la audiencia eran mujeres; estaban en sus palcos y la mayoría de los hombres estaban en la platea. Había una galería reservada para mujeres.

Comencé a discernir un extraño orientalismo en las relaciones entre los sexos. Las mujeres argentinas están entre las mejores madres del mundo. Pero prácticamente no existe buena camaradería entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes, que es una característica tan feliz de nuestra vida inglesa. Hay brillantes recepciones, pero las cenas de fiesta, tal como la conocemos, son inusuales. Rara vez un argentino le presenta su mujer a un amigo. Excepto entre las más pobres, casi nunca una mujer sale sola a la calle. Si lo hace, corre el riesgo de ser insultada. Hay argentinos –que se ofenderían si se les rehusara el nombre de caballeros– que piensan que es un deporte excelente caminar por Florida por la noche y murmurar obscenidades a cada mujer desprotegida que pasa. Buenos Aires es la ciudad más inmoral del mundo. De manera que el argentino protege a su mujer del contacto con otros hombres. Su actitud es una reliquia de los días en que los moros tenían posesión de España.

He dicho que Buenos Aires es una ciudad pagana. Lo es. Los hombres son abiertamente irreligiosos. En conversaciones, me han hablado de tolerancia a todas las religiones. En realidad se trata de indiferencia a cualquier religión.

Ganar dinero y despliegue ostentoso: estos son los dioses que adoran. Las casas de los distritos más ricos son de arquitectura exótica. Recuerdo manejar por la Avenida Alvear, una calle de palacios que recuerda el Gran Canal de Venecia si fuera una autovía. Pero los finos bloques de piedra no son más que estuco. La ornamentación, las decoraciones florales, no son piedra tallada; son estuco. Imitación, pretensión, ostentación, el alardeo de la riqueza están por todas partes.

Sin embargo, esta ciudad, que ha crecido en una generación sobre las llanuras barrosas al lado del barroso río Paraná, tiene algo que ejerce una extraña fascinación.

de The Amazing Argentine. A New Land of Enterprise [La asombrosa Argentina. Una nueva tierra de negocios]. London, Cassell and Company, 1914.

[ + bar ]

DARK (una obertura)

Edgardo Cozarinsky

Empieza, siempre, en las sienes, una palpitación casi imperceptible al principio, y en el momento preciso en que la reconoce ese latido empieza a crecer hasta... Leer más »

Viajeros en Buenos Aires

Lucas Mertehikian

Como la de toda América, la historia de Argentina es inescindible de la idea de viaje. Más aún: su historia literaria solo puede entenderse... Leer más »

Amor

Zhang Ailing traducción de Rosario Hubert

Esto es verdad.

Era una chica de provincia, de familia de buen pasar. Se convirtió en una joven preciosa, con muchos... Leer más »

Cidade Livre (fragmento)

João Almino

Minha insônia de hoje é o prolongamento daquelas horas quando, na escuridão da noite, eu ouvia barulhos de bêbados pela rua, os latidos de meu cachorro... Leer más »

enviando...

enviando...