La tortuga y el zorro

Debora Kuan

traducción de Fernando Montes Vera

Era perfecto en todo y por todo, no veré otro semejante.

-Shakespeare, Hamlet

Mi primer encuentro con la casa de mi colega Ivan Fox en Trenton fue durante una cena íntima a fines de verano. Era un atardecer templado. Otro colega, que vivía a unas cuadras de mi departamento en Princeton, me pasó a buscar. A medida que avanzábamos por la ciudad de nuestra universidad, la arquitectura gótica cubierta de hiedra y las fachadas de los comercios fueron dando lugar a edificios municipales de estuco, iglesias de un solo ambiente, alambrados, carteles pintados a mano y residencias victorianas deterioradas. En medio de la calle de Ivan había un grupo de adolescentes negros bloqueándonos el paso; nos observaron a través de la ventanilla y después se corrieron para dejar pasar nuestro auto.

La casa quedaba en la esquina de una intersección con una calle cortada, con uno de sus lados completamente cubiertos por una pared de cuatro metros de rododendros de tamaño exagerado. A través de las ventanas abiertas se escuchaba Vivaldi a todo volumen.

Cuando entramos, Ivan estaba en la cocina, rodeado de bandejas de ají morrón, paté de pollo y rebanadas de baguette. Me presentó brevemente a un hombre de mediana edad, Sherman, que había limpiado la casa aquella tarde y estaba saliendo de allí. Después me enteraría de que Ivan solía contratar a gente de su barrio para realizar pequeños trabajos en la casa, una reputación que solía servir de invitación para que ocasionales desconocidos abrieran las puertas —que nunca estaban con llave— y entraran lo más campantes a pedir dinero. Así fue que también había llegado a adquirir parte de su vajilla de porcelana de segunda mano—alguien simplemente había entrado a la casa y le ofreció vendérsela.

Mientras Ivan cocinaba, recorrimos el lugar. La casa tenía la decadencia profunda y sombría de una naturaleza muerta de Caravaggio: los marcos de las puertas tallados en castaño, bandejas de plata sin lustre y con fruta pasada, porcelana manchada de té, una colección extensa de caracoles de mar, lentes de leer desparramados por todas partes (“¡ah!”, Ivan exclamaría al encontrar uno de los pares mojado, luego de sentarnos a la mesa del patio trasero que estaba al lado de la laguna que él mismo había construido, “¡mis lentes!”). Tapices pesados y candelabros sucios alineaban las paredes. Había colgado en la sala de estar un teclado de un piano de cola de palisandro, que había sido retirado de su marco. Al pie de la escalera, un reloj de pie Arts & Crafts con un frente de metal repujado anunciaba la hora con sus campanadas. Pero el descubrimiento más interesante aguardaba en el baño del piso inferior: una gran tortuga en la bañera de porcelana, con la cabeza apuntando al sumidero.

“¡Ivan! ¿Tenés una tortuga?”, dije, saliendo de prisa.

Alzó la mirada de su libro de cocina y sonrió, una mirada de profunda satisfacción. No respondió.

Me sentí tonta. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que la tortuga estaba embalsamada. Me metí de nuevo en el baño y examiné la inquietante semejanza entre el reptil y algo vivo. El aire de À Rebours de la casa hacía que hasta las ideas más rebuscadas parecieran plausibles.

*

En el trabajo, el cubículo de Ivan quedaba a la vuelta del mío, a unos diez pasos de distancia. Éramos los escribas sin gratitud ni prestigio del chivo más expiatorio de la educación estadounidense: la prueba estandarizada. Ivan había sido contratado mientras enseñaba en Princeton en 1996, una época en la que la compañía necesitaba filósofos para trabajar en el test de Razonamiento GRE. Cuando el programa caducó, él, junto con un par más, se cambiaron al grupo de Aprendizaje de Lengua Inglesa para trabajar en el TOEFL/Examen de Inglés como Lengua Extranjera.

Cada mañana llegaba a la oficina con sus rulos grises mojados y apelmazados por su rutina diaria de nado a las 6 am. Incluso a los 60, era seguramente el que estaba en mejor forma de todo nuestro edificio; no se le podía encontrar un gramo de grasa en el cuerpo. Su almuerzo de todos los días consistía en un bowl de aluminio lleno de vegetales crudos y garbanzos, embebidos en una vinagreta balsámica, y algunos cuadrados grandes de matza. El té que tomaba venía en saquitos de muselina. Era alto, de piernas largas, su piel oliva agrietada profundamente por un historial de tabaquismo, su nariz larga, de cóndor, a veces húmeda, algo de lo que aparentemente no estaba al tanto. Las uñas de sus dedos tenían tierra incrustada de hacer jardinería, y sus camisas Oxford a menudo estaban manchadas.

Ivan siempre estaba disponible, cordial y generoso, feliz de discutir sobre cualquier cosa. Nunca estaba de mal humor. Yo lo pensaba como una persona gobernada enteramente por la razón, como los equinos Houyhnhnm en los Viajes de Gulliver, inmune a las vicisitudes emocionales, tanto en él como en otros.

Una vez, al reparar en una copia de El Paciente Inglés de Michael Ondaatje que había en su escritorio, expresé mi sorpresa de manera manifiesta. Se balanceó en su silla. “Un amigo me lo prestó. ¿Por qué? ¿Pensás que no me va a gustar?”, preguntó. “No, no te va a gustar, no te va a gustar en absoluto”, dije, riendo. Antes de que pudiera decirle “Ondaatje es un Romántico Tardío”, me interrumpió, diciendo “Porque, si de algún modo se trata sobre la condición humana, ¡no me interesa!”.

No era infrecuente que Ivan me interrumpiera al hablar. Tampoco lo era que te hablara luego de que, de manera ostensible, hubieras terminado la conversación y te hubieras alejado. Tenía una tendencia a pontificar —estridentemente, modulando el tono de manera teatral—al punto de cansarte. Para empeorar las cosas, era imposible sostener tu posición frente a la suya en una discusión. Una vez, una colega salió corriendo en pleno llanto. Mary, la jefa de nuestro equipo, a pesar de que lo conocía hacía mucho tiempo, se lo tomaba de manera menos personal. Una vez llegó a golpear la mesa de la sala de conferencias, tras repetidos intentos de silenciarlo cordialmente, y gritó, “¡Suficiente, Ivan, callate!” sin mayores resultados. La piel de Ivan era gruesa.

Solía almorzar todos los días con un amigo suyo, otro colega filósofo de nuestro departamento, hasta que el amigo abandonó la empresa por otro trabajo. Comían en la pequeña biblioteca entre su cubículo y el mío. En el piso, todos los de nuestro lado podían escucharlos gritar sus argumentos y contraargumentos detrás de la puerta cerrada, intentado resolver lo que, apenas puedo imaginar, se trataba de asuntos de metafísica y epistemología. Más tarde, la gente se quejaría del estado en el que dejaban la biblioteca al terminar sus infames almuerzos—restos de comida desparramados por las sillas, mesas, libros.

Para gratitud de muchos, llegó un punto en el que finalmente los hábitos antihigiénicos de Ivan tuvieron consecuencias. Luego de casi una década en su cubículo, comestibles vencidos, suciedad, hebras de té y otros residuos le valieron un apercibimiento oficial de peligro sanitario por parte del equipo de limpieza. Pegaron el aviso en la entrada de su cubículo y lo precintaron. Sin inmutarse, Ivan reclutó a un pasante leal para que lo limpiara.

Cuando recibía mis sets, aniquilando invariablemente 9 de 13 de mis preguntas y mandándome de vuelta a la mesa de dibujo, se paraba en la entrada de mi cubículo y me presentaba mi derrota en la forma de un fajo de páginas impresas, plegadas, manchadas y anotadas con garabatos en lápiz oscuro. Después acercaba una silla y revisaba conmigo qué problemas había con, efectivamente, todo. Él no creía en dejar en paz algo que era bueno y ya; él quería perfección.

A pesar de que a veces era exasperante, ese trabajo extra que hacíamos juntos solidificó nuestra amistad. Me gustaba la manera familiar en la que entraba a mi cubiculo, aun cuando yo estaba hablando con alguien más, y me daba rebanadas de pan con semillas de amapola, o cajas de té Kusmi. Me gustaba que se apoltronara en mi silla, cruzara las piernas, se sacara los lentes y retomara donde había dejado el día anterior. Recuerdo un año en que volvimos del Festival Anual de Asiáticos y Habitantes de las Islas del Pacífico y yo llevaba una caligrafía china que había escrito en papel de arroz,que le di a él.

“¿Qué dice?”, dijo, pinchándola en su pizarra de anuncios.

Le señalé los dos caracteres, hao ren. “Buen hombre”, dije. “Ese sos vos”.

*

Ivan había comprado la casa en la esquina de Beechwood y Stacy en estado de deterioro por US$110.000 a fines de 2002. Una de las vigas madre estaba podrida. El cableado eléctrico era un desastre. La cocina medía apenas lo suficiente como para que entraran tres personas. Pero como era una residencia Arts & Crafts y él se había dedicado a aprender carpintería durante un hiato en la escritura de su tesis en Harvard, había esperado poder refaccionar el lugar con la ayuda de su hermano, un ingeniero electricista.

Se sorprendió cuando vio la escritura de la casa. Aseguraba que había sido construida en 1930. “Construida con instalación de gas—¿en 1930?”, dijo con estridente incredulidad. “También tenía electricidad. En el pasillo hay una caja empotrada con esmero, tiene un marco de roble abigarrado con broqueles decorativos de hierro y un panel de cristal diáfano, ¿y qué era eso? ¿Era un altar o algo así? ¡No, era la caja de fusibles original! Pero eso fue en una época en que la mera posesión, la mera novedad y, en efecto, la sofisticación y demás de tener electricidad era algo no para esconder en un armario, ¡sino para exhibir en el proscenio!”. Los arreglos que Ivan y su hermano hicieron fueron tan extensos que, en un punto, le cancelaron el seguro de la casa. Alguien había mirado a través de la ventana, había visto la cocina destripada y el living desarreglado, y concluyó que nadie podía estar viviendo allí, especialmente sin calefacción en pleno invierno. Tuvo que llamar a su compañía de seguros para asegurarles lo contrario. En la foto de este período que me envió llevaba puestas antiparras, una máscara de gas, un sombrero al crochet color lavanda con correa; estaba parado en una escalera y blandiendo una sierra eléctrica.

De todas las habitaciones de la casa, era su trabajo en la cocina, sin embargo, el que más orgullo le generaba. La diseñó con dos arcos de madera cubiertos en estuco y mesadas elevadas de manera tal que fueran cómodas para su altura. Construyó las alacenas en ángulos innecesariamente complicados—en un lugar, esto resultó en un cajón con forma de L— simplemente como un desafío de construcción. Su ingenuidad quedaba en evidencia en el resto de los ambientes: el grueso de los muebles en la sala de estar había sido obtenido a partir de muebles usados que las universidades en las que enseñaba habían descartado. En el patio, un candelabro de vidrio trabajado colgaba de un árbol.

Pero para una persona que disfrutaba de arrojarse a complejos problemas y desafíos, simplemente porque sí, siempre me resultó extraña su falta de curiosidad por la manufactura digital. No tenía televisión y por un tiempo tampoco tuvo un teléfono que funcionara. Aun cuando su teléfono llegaba a sonar, tendía a no responderlo. Se refería a los DVDs como “los más nuevos” y a los VHSes como “los de tamaño libro”, a pesar de que no poseía ni los unos ni los otros. Cuando se le rompía la computadora en el trabajo, le daba mucho placer decir que simplemente estaban “intentando reconciliar las diferencias entre ambos”.

*

“¿Dónde está tu joie de vivre?”, me preguntó una mañana, al verme arrastrar los pies hacia la cafetera, rumiando vaya a saber qué. Era una pregunta simple y, supongo, una manera más elegante de pedirme que sonriera —un pinchazo que normalmente detesto, ya que tiende a ser una interpelación condescendiente y sexista—. Pero Ivan no me estaba pidiendo que sonriera. No era un viejo pinchando a una jovencita para sacarle una expresión bonita. No, su pregunta era, por lejos, mucho más genuina, como lo era su uso de la mot juste: joie de vivre, esa condición de vitalidad que él tenía en tanta abundancia.

Era ese aspecto de su carácter —ese joie de vivre—, sospecho, lo que lo apartaba de contemplar su carrera en ETC como un fracaso respecto de sus ambiciones originales. Ciertamente, él no lo veía así. En vez de eso, él sentía que no estaba hecho para ser un académico. “Todos los comités, el lobby, conseguirles trabajo a los estudiantes de uno”, él no era bueno para eso. También era, según admitía por completo, improductivo en términos de publicación. “Ya tenía una gran opinión sobre mí mismo así que no me interesó hacerme un nombre”, se rió. “De todas formas, uno desconoce su propio destino. ¡Ahora veo que se suponía que yo fuera un desarrollador de exámenes!”. Una de las historias que más le gustaba contarnos era sobre cómo, cuando era niño, había diseñado un examen para que lo rindiera su maestra. Se le había ocurrido que si los estudiantes tenían que dar exámenes, ¿por qué no ella? Luego de eso, le sorprendió ver que la maestra había respondido correctamente todas sus preguntas.

Ivan se arrojó a la vida de nuestro departamento y se ocupó de humanizar su cultura corporativa. Para Purim, solía cocinar hamantaschen—semillas de amapola y ciruelas pasas— y repartirlas por todos los cubículos. A fines de verano, organizaba el picnic de agradecimiento para los pasantes de verano, cocinando la comida y jugando al Corn Hole—las implicaciones escatológicas del nombre le resultaban hilarantes. Cuando dejé la compañía por un nuevo trabajo en Nueva York, fue Ivan quien se ofreció para organizar mi cena de despedida en su casa.

*

El año pasado, cuando publiqué mi primer libro de poemas, le mandé un mail para avisarle. Siempre había apoyado mi escritura. Había venido a mis lecturas y siempre había querido escuchar sobre cualquier cosa en la que estuviera trabajando. Una vez, y para mi infinita mortificación, le mandó un mail a todo nuestro departamento, de más de ochenta personas, después de que yo le contara en privado que había quedado finalista en un concurso para publicar autores inéditos. Por todo esto me sorprendió no recibir respuesta después de escribirle. Quizás nuestra relación había cambiado luego de no verlo por tanto tiempo, de ya no trabajar con él, pensé. Pero aun así parecía extraño. Después de todo, cuando le había escrito la primera vez con noticias de que mi libro había sido aceptado para su publicación, me había respondido inmediatamente diciendo cuán encantado estaba y cómo finalmente tenía una razón para abrir la botella de champagne que le había regalado.

Cuando visité la oficina un tiempo después y descubrí que, misteriosamente, no había estado yendo a trabajar por un mes o más, me empecé a preocupar. Le pregunté a la gente con la que vivía. Le pregunté a nuestro amigo mutuo Paul, un historiador en el departamento de sociología, que había sido uno de los sus amigos más íntimos. Los dos habían comenzado a trabajar el mismo día en 1996. Paul se desentendió de mis preguntas con indiferencia, diciendo, “Ah, ya sabés cómo es Ivan, puede ser cualquier cosa”. Dejé que su despreocupación me persuadiera de que todo estaba bien, a pesar de que otra parte de mí se preguntaba por qué, siendo tan buen amigo, no estaba más preocupado. En mi mente, si Ivan hubiera estado de sabático o en algún tipo de viaje extendido, seguramente no lo habría mantenido en secreto. No habría razón para ello. Sólo podía ser algo malo—lo que encajaba más con su carácter independiente y terco, evitando que la gente armara revuelo por él, o peor, que lo ayudaran.

Mis intuiciones eran correctas. No mucho después de haber visto a Paul y su esposa para su cumpleaños y haber preguntado por Ivan otra vez, sin respuesta, recibí una llamada de otra amiga mía. Era sábado. Yo estaba a punto de salir en un viaje de trabajo. Tengo malas noticias, dijo.

*

El cáncer, cuando los doctores lo encontraron, estaba en etapa cuatro. Ya se había diseminado de su estómago al esófago. Había hecho una ronda de quimio, por recomendación de su médico. Falló. Cuando su oncólogo le pidió intentar otra, se rehusó, exigió ver qué drogas estaban incluidas y las declaró veneno a todas. En el mes antes de morir, había insistido en hacer un último viaje con su familia a Yellowstone, algo que había planificado antes del diagnóstico.

Paul me llamó unos días después de que Ivan falleciera para decirme que él lo había sabido durante todos esos meses de misteriosa ausencia. Ivan le había hecho prometer mantener el secreto.

Naturalmente, el funeral se celebró en lo de Ivan. Paseé por la casa luego de conocer a sus hermanos. Miré dentro del baño y mi vieja amiga estaba allí en la bañera. En una mesa del patio, los parientes de Ivan habían dispuesto algunos álbumes de fotos familiares. Los hojeé, mirando fotos de Ivan de cuando era niño, vestido de vaquero, y de adolescente, tan joven y guapo, con cabello largo y enrulado y un par de auriculares en sus orejas, jugando con sus amigos. Hasta ese punto sólo había visto una foto de Ivan de niño, que solía estar metida dentro del marco de su diploma de Harvard. Era él, probablemente a los nueve o diez, con una serpiente alrededor de su cuello, contemplando la cámara con una expresión de pura alegría en su rostro. Aquí estaba otra vez, en el álbum, junto con sus fotos de la escuela, fotos de navidad y pascuas, graduación.

¿Navidad y pascua? Miré hacia arriba y les pregunté a las mujeres que estaban mirando por sobre mi hombro. Había creído que Ivan era judío. Una mujer de mayor edad, cuyo nombre y filiación con Ivan desconocía, me dijo que ese no era el caso. Ivan había sido criado como presbiteriano. De hecho, nadie sabía cuándo se había convertido al judaísmo, o cómo, porque recién le había contado a su familia hacía muy poco. Todavía estaban lidiando con el desconcierto en el funeral.

Esta nueva información embarró mi lectura de las elecciones de vida de Ivan. La narrativa que había supuesto cierta era que había sido criado culturalmente judío y, en un punto de su vida adulta, se había vuelto más religioso a través de sus propias exploraciones. Envueltas en algún lugar de esta conveniente ficción que me había armado se encontraban mis presunciones sobre su sexualidad—esencialmente, que, por razones motivadas por la religión, nunca había encontrado pareja. En mis momentos más atrevidos, le había preguntado a Ivan sobre su soltería —me enteré de algunas relaciones y citas, una notoriamente mala con una mujer que había conocido en un bris— pero por lo general, sentía que tenía que tomar lo que compartía de manera literal. Yo había registrado una oración perfectamente articulada, que había emitido la única vez que me había visitado en Brooklyn. Está escrita en mi cuaderno: “Tengo una mentalidad perfectamente abierta en lo que refiere al sexo hasta que me confronto con sus particulares.”

Le pregunté una vez si había querido tener hijos alguna vez. “’¡Dios mío, no!”, escupió. No le interesaba asumir la tremenda responsabilidad, explicó, por cómo podía llegar a resultar otro ser humano, ya que nunca había garantía alguna, sin importar cuán concienzudo fuera uno como padre o madre. Pero cuando discutimos largo y tendido sobre su casa, detecté con claridad una punzada de melancolía al revisitar el tema. Llegó a decir que, de haber tenido hijos, tendría que haber buscado escuelas públicas en el área antes de comprar su casa. Después hubo una pausa larga, a la que sus frecuentes tartamudeos dejaron vacante esa vez. “Pero no tengo, así que…”, zanjó, esfumándose.

*

En vista de las novedades, aquellos que lo veíamos como un mentor —especialmente los jóvenes—, un académico e incluso una especie de figura paternal intentamos respetar el hecho de que nos habían ocultado la verdad mientras él estaba muriendo. Es lo que él había querido, y nunca le hubiéramos reprochado su privacidad o su dignidad. Pero el hecho de que hasta el final hubiera sostenido que no pensaba que lo fuéramos a extrañar era algo más duro de tragar. Cada uno de nosotros había albergado la humilde creencia de que le importábamos tanto como él a nosotros. Esto era fácil de creer: cuando su sol te iluminaba, te sentías brillante en su lugar, digno de su tiempo y atención, elegido y único.

Si su muerte nos había dejado dudas, entonces teníamos que vivir con ambas.

*

Durante su última semana, según nos contó su hermana Carla, Ivan le había pedido a la enfermera de la clínica y sus parientes que lo llevaran a la solana, su lugar favorito de toda la casa, construido con un cielo raso empotrado y piramidal. Desde allí podía mirar hacia afuera y ver su jardín y laguna. Durante el funeral, otro amigo, que también había trabajado con Ivan, puso su laptop sobre la mesa en el lugar donde había estado su última cama, y miramos videos de él dando sus famosos discursos en reuniones de departamento, provocando carcajadas en toda la sala de conferencias.

Camino a la estación de tren con Paul y Kate, Kate me dijo que cuando la compañía había anunciado la publicación de su último artículo filosófico en su sitio interno, él lo había sentido como una ofensa hacia mí, diciendo, “El mío era sólo un artículo, ¡Debbie publicó un libro! ¡Deberían anunciar eso!”. Que hubiera hablado por mí se sintió, en ese momento, como el único consuelo que tenía. Me aferré a eso como a un junco resbaloso y delgado—quizás estaba diciendo esto sólo para consolarme, temí—mientras circulábamos por las calles de Trenton, cada vez más lejos de su casa.

Luego Paul contó una historia sobre cómo una vez Kate había caído en lo de Ivan sin avisar, sólo para saludar. Entró—por supuesto, las puertas nunca estaban cerradas con llave—y lo llamó, pero no estaba en la cocina, ni en la sala de estar, ni en la solana, ni en el porche. Intentó en el jardín. Finalmente lo encontró bajo un árbol, con una copa de vino, mirando el cielo. “Gracias a Dios, ¡estás acá!”, dijo él. “Me muero de hambre. ¡Comamos!”

La semana después de que murió busqué rastros de él en internet y no encontré prácticamente nada—sólo algunos de sus papers a la venta en páginas de publicaciones filosóficas y el anuncio de su funeral en Ohio. ¿Eso era todo? No parecía correcto. Más tarde esa misma noche, abrí mis ventanas de par en par al terminar una tormenta eléctrica de verano e hice que sonaran a todo volumen, como él había hecho la primera noche, las “Cuatro Estaciones” de Vivaldi, en la calle indiferente y oscura. Pensé que el mundo tenía que enterarse de lo que había perdido. Un buen hombre, uno de los mejores que conocí.

* *

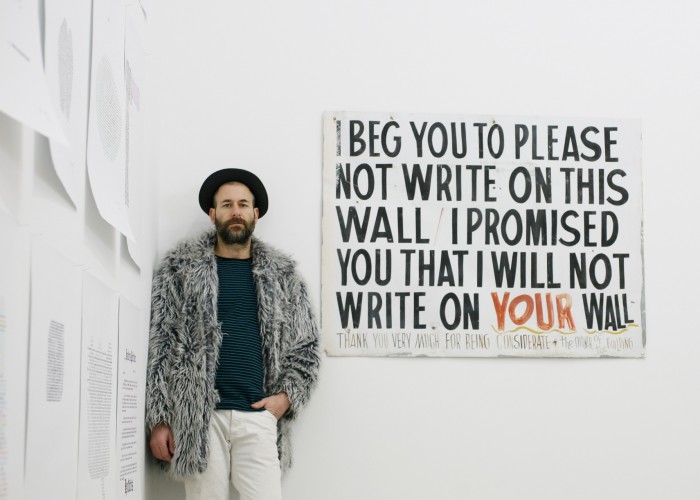

Imagen: Yolanda del Amo

[ + bar ]

Entrevista a Roberto Jacoby

Por Reinaldo Laddaga

Ana Longoni lo ha formulado tan bien que mejor copio un fragmento de su introducción a los ensayos y documentos... Leer más »

Mario Bellatin

1- BLACK BALL RELOADED Primera mirada de autor al bande desinée Bola Negra*

Ayer me escribieron para informarme cosas acerca del escritor checo Bohumil... Leer más »

A partir de Kenneth Goldsmith: una entrevista

Michael Romano y Kenneth Goldsmith traducción de Fernando Montes Vera

I.

Tengo un par de preguntas para hacerte, pero todavía están bastante desorganizadas en mi cabeza.

Arranquemos.... Leer más »

“Memorias Herméticas” de Luna Paiva

Andrew Berardini traducción de Julia Napier

A pesar de que el significado de los antiguos tótems se haya perdido, su sentido aún permanece. Una mano humana altera la naturaleza con... Leer más »

enviando...

enviando...