La Marquesa nunca se resignó a quedarse en casa

Sergio Pitol

Para Margo Glantz

Una sensación de desastre recorre el mundo. La novela la registra y, al hacerlo, resplandece. Mientras más huele a podrido en Dinamarca –y hoy Dinamarca parece ser buena parte del universo–, más indispensable se vuelve la novela. Última Thule, reflejo de un indomable impulso de sobrevivencia, de la preservación de la forma frente al caos, del esfuerzo sobre la abulia, del espíritu sobre la materia informe, la novela es todo eso y algunas cosas más. Avivada por tensiones extremas, testigo de desgarraduras violentas, nutrida a veces de caviar y perdices y otras con carroña, reaparece hoy en el escenario internacional con salud envidiable. Florece con una plenitud que envidiarían las rosas. Hela ahí: proteica, generosa, arriesgada, ubicua, escéptica, respondona, indócil. Cada crisis de la sociedad la hace regenerarse. Cambia de piel cuando le es necesario. Se crece ante las adversidades. Hoy vive uno de sus grandes momentos y, por lo mismo, ya habrá entre nosotros quienes comiencen a predecir su próxima extinción. Posiblemente ya le han elegido el ataúd y el lugar del entierro. Esa profecía forma parte de los usos y costumbres de nuestro siglo. Cada vez que la novela se revigoriza, alguien vocea su decreto de muerte. La verdad es que con ella no hay quien pueda.

Esa muerte la anunció Ortega, también Breton y a ella aludió de paso Paul Valéry con una frase que de inmediato se hizo célebre. André Breton reproduce un comentario de Valéry referente a su resistencia de iniciar alguna por no poder escribir algo tan banal como «la marquesa salió a las cinco.» ¿Será tal vez posible que por buena educación el autor del Cementerio marino hubiera dicho la frase sólo para complacer a Breton, quien desdeñaba ese género literario, es decir de una manera casual, para mantener la conversación y esquivar el vacío?

¿O pudo haber sido que en ese momento Valéry pensara en algunos de los novelistas de moda en esos días, Paul Morand o André Maurois, por ejemplo, en cuyas páginas siempre era posible ver a una marquesa salir a las cinco de su casa tal vez para llegar con unos cuantos minutos de retraso a tomar el té en el Ritz? ¡Vaya Dios a saberlo!

La verdad es que «la marquesa salió a las cinco» es un incipit ideal para estimular la cursilería de un cierto tipo de lectores a quienes les regocija oír hablar de marquesas, princesas y baronesas, tanto como de las cenicientas que después de conocer todas las desdichas y vejaciones imaginables terminan casándose con marqueses, príncipes o barones. La ausencia del nombre de aquella dama impone de por sí cierta confianza, da por hecho que se trata de la marquesa o una de las marquesas del barrio. Si, por ejemplo, el lector hubiese leído la marquesa de Rochefoucauld, o la de Varennes, eso le habría intimidado un poco, pero una marquesa a secas inspira confianza, en esa escueta sencillez hay algo reconfortante, casi casero, un aroma de chocolate y bollos de canela recién horneados.

Es posible también que Valéry, abstraído por otros afanes, requerido por otros temas y otras épocas, no haya percibido que la novela no era ya lo que era, y que lejos de Morand, de Maurois y de Montherlant, que también tiene lo suyo, nuevos escritores en Francia y, sobre todo, en otras latitudes se empeñaban en transformar el lenguaje narrativo e iniciaban sus novelas de muy distinta manera.

Solemne, el gordo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera llevando un cuenco de espuma de jabón, y encima, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana le sostenía levemente en alto, y, detrás de él, la bata amarilla desceñida. Elevó en el aire el cuenco y entonó: Introibo ad altare Dei.

Impera en el párrafo una expresa voluntad de vulgaridad. Su lectura no produce el delicioso tremor que anuncia la aparición en la calle de una marquesa. En vez de una dama vestida por Molineux o Schiaparelli, aturdida por acudir puntualmente a una cita, que bien podría cambiar su vida, con el apuesto hijo de un banquero italiano, o de dirigirse al taller de su joyero con el fin de hacerle ajustar la montura a una de sus famosas dormilonas de esmeraldas, o al despacho de un sórdido prestamista para empeñarlas allí mismo, nos encontramos en presencia de un hombre gordo, unos pedestres implementos de barbería y una bata amarilla desceñida que establecen un pronunciado oxímoron, que no deja de ser divertido, con el latín litúrgico: «Introibo ad altare Dei.»

Veamos otro principio de novela:

Él –porque no cabía duda sobre su sexo, aunque la moda de la época contribuyera a disfrazarlo– estaba acometiendo con su sable la cabeza de un moro que pendía de las vigas. La cabeza era del color de una vieja bola de futbol, y más o menos de la misma forma, salvo por las mejillas hundidas y una hebra o dos de pelo seco y ordinario, como el pelo de un coco.

La referencia a la determinación del sexo del protagonista, su acometividad contra la cabeza de un moro colgada de una viga, la semejanza con una vieja pelota de futbol nos producen de inmediato un ligero desconcierto. ¿En qué mundo hemos penetrado? La brutalidad de golpear una cabeza, fuese la de un moro o la de cualquier otro individuo, se diluye de inmediato, se vuelve irreal por la levedad del tono narrativo. Hay más bien una especie de humor extravagante que se potencia al comparar esa cabeza con un balón de futbol y su cabello con el pelo seco de un coco. No podemos asegurar que aquella dama exquisita hubiera deseado salir de su casa a las cinco para asistir a espectáculos tan poco habituales. No era pacata, no, nada de eso, pero carecía de humor y por ello ciertas excentricidades la destemplaban en extremo; no sabía cómo comportarse, y eso era lo peor que podía ocurrirle. En vez de salir esa tarde se quedó jugueteando con un par de guantes de cabritilla color verde musgo, esperando una llamada telefónica que nunca llegó. Al final estaba postrada y tan furiosa que hubiera podido desgarrar los guantes a dentelladas. La primera cita es de 1922. Son las primeras líneas del Ulises de James Joyce; la segunda, de 1928, corresponde al inicio del Orlando de Virginia Woolf. Pocos años después, en el corazón de Europa, en Viena para mayor precisión, un joven ingeniero militar iniciaba una novela que llenaría cuatro amplios volúmenes y quedaría inconclusa a la muerte del autor. Una novela que aún hoy mantiene su irradiación sobre la narrativa universal:

Por el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección Este, frente a un máximo estacionado sobre Rusia; de momento no mostraba tendencias a esquivarlo desplazándose hacia el Norte. Los isotermos y los isoteros cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la del mes más frío y con la oscilación mensual aperiódica. La salida y puesta del sol y de la luna, las fases de la luna, Venus, el anillo de Saturno y muchos otros fenómenos importantes se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. El vapor de agua alcanzaba su mayor tensión y la humedad atmosférica era escasa. En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda: era un hermoso día de agosto del año 1913.

Ya ustedes lo habrán reconocido, se trata del primer párrafo de El hombre sin atributos, de Robert Musil, publicado en 1930. Se ha operado en la escritura una impresionante vuelta de tuerca, un viraje de ciento ochenta grados. Parecería el trozo de un ensayo científico, o más bien, un parte meteorológico escrito por un empleado ampliamente especializado. Sin embargo, se trata de una novela. En esas doce líneas cuajadas de isoteros e isotermos, de oscilaciones mensuales aperiódicas y fases de la luna, de Venus y el anillo de Saturno, además de otros fenómenos que a los simples lectores nos resultan incomprensibles, se nos comunica un misterio que, al final, en sólo nueve palabras de lenguaje tranquilo, termina por aclarársenos: todo aquello sólo quería decir que era un hermoso día de agosto del año 1913. A nuestra conocida, la marquesa, esa pompa palabrera y, más aún, su subsecuente aclaración le crispan los nervios. Ha detestado desde que tiene uso de razón esas humoradas tudescas que, a su parecer, no son sino faltas de tacto garrafales; faltas de tacto y de gusto. Ese hermoso día no salió a las cinco ni a ninguna otra hora; ocupó su tiempo en hojear algunas revistas y en escribir varios borradores que estrujó con rabia, hasta poder por fin redactar una carta muy, pero muy seca, donde daba por concluida una vieja relación amorosa. Luego comenzó a reír como una loca, tomó sedantes con champaña, y poco después tuvieron que meterla en cama.

Y al otro lado del Atlántico, un norteamericano, sureño para afinar la ubicación, comenzó una de las más bellas novelas que jamás se hayan escrito de la siguiente manera:

Desde las doce, aproximadamente, hasta la puesta del sol, permanecieron sentados aquella sofocante y pesada tarde de septiembre, en lo que la señorita Colfield seguía llamando «el despacho» por haberlo llamado así su padre: una habitación cálida, oscura, sin ventilación, cuyas ventanas y celosías continuaban cerradas desde hacía cuarenta y tres veranos, porque, allá en su niñez, alguien opinaba que el aire en movimiento y la luz producen calor, mientras que la penumbra resulta siempre fresca. Una guía de glicinas florecía por segunda vez en aquel estío, y trepaba por un enrejado que se divisaba frente a la ventana; los gorriones llegaban y partían en bandadas, sin orden ni concierto, produciendo un rumor seco y polvoriento al levantar el vuelo. Frente a Quentin se hallaba la señorita Colfield, con el sempiterno traje de luto que llevaba desde hacía cuarenta y tres años, aunque nadie sabía si era por su padre, su hermana o por el marido que nunca había existido; erecta y rígida, ocupaba una silla de duro asiento, tan alta para ella que sus piernas, sin llegar al suelo, pendían rectas y verticales como si los huesos de sus tobillos y pantorrillas estuvieran fundidos en hierro, lo que les daba el aire de rabia impotente que tienen los pies infantiles. Hablaba con voz áspera, huraña, asombrada, y, al final, toda atención cesaba, el poder auditivo se confundía a sí mismo y el objeto de su impotente pero indolente fracaso –aunque había muerto años atrás– aparecía evocado por esa indignada requisitoria, sereno, distraído e inofensivo, brotando del polvo paciente, soñador y victorioso.

Son ésas las primeras líneas de ¡Absalón, Absalón!, la excepcional novela que William Faulkner publicó en 1936. Si nuestra amiga –porque imagino que ya a estas alturas podemos permitirnos darle ese tratamiento– hubiera salido ese día a las cinco para participar en la conversación que sostenían Quentin Compson y la señorita Coldfield se habría quedado seguramente en ascuas. Había tratado en los últimos años a varios americanos en extremo distinguidos: los Gereth, los Prest-Coover, la señora Welton y también a Howard Blendy, un joven diplomático de quien estuvo un poco enamorada. Aristocracia de otro tipo, por así decirlo; ricos, sofisticados, ligeros, todo lo contrario a esa pareja sonambúlica del Sur que le hacía pensar en un par de cuervos destemplados que mascullaban un idioma demencial. Su educación, aunque bien a bien de eso no es del todo consciente, tiene firmes raíces cartesianas, lo que sumado a otras limitaciones que ya el lector habrá percibido, la hacen rebelarse contra aquel ebrio desvarío verbal. Oír decir que los pies infantiles tienen un aire de rabia impotente y que el polvo estival era paciente, soñador y victorioso, la afecta de tal manera que hubiera podido abofetear a cualquiera que se atreviera a repetir esas palabras frente a ella.

Pasaron los años, casi cuarenta desde que apareció Ulises, hasta que en 1960 Julio Cortázar volvió a retomar el comentario de Paul Valéry para pulverizarlo con alegre desenfado. En la primera frase de Los premios se dice:

«La marquesa salió a las cinco», pensó Carlos López. «¿Dónde diablos habré leído eso?»

¡Nuestra pobre, vieja, empolvada, querida marquesa! Los años no han pasado en balde para ella. Se había impuesto un largo y severo exilio interior y lo había cumplido con rigor ejemplar. La embestida del escritor argentino la hizo salir de su letargo. Pasó toda una noche en vigilia, debatiéndose entre dos impulsos enemigos. Por una parte se sentía tentada a enclaustrarse bajo voto perpetuo de silencio. Una soberbia que le venía de casta la inducía a castigar al mundo dándole la espalda y haciendo evidente su desprecio. La música sacra, el olor de la cera y el incienso, la cercanía de los ángeles, los mechones de cabello en el suelo en derredor suyo, el tosco hábito de clausura, sus lágrimas, todo eso, todo, la acercaba a Dios. Era posible, pensaba esperanzada, que algún escritor comprendiera la nobleza de su gesto y un día se sintiera tentado a escribir: «La marquesa salió a las cinco. Un sobrio tailleur negro de Patou resaltaba su distinción, salió de casa sola. Un automóvil la llevó al portón del convento que albergaría su cuerpo terrenal por el resto de sus días.» Y un instante después recordó los alegatos de Ives-Etienne, el pretendiente de su sobrina, sobrino lejano suyo también él, un muchacho desparpajado e insolente, no privado de cierta gracia, quien, para estupor de toda la familia, simpatizaba con las llamadas causas populares. La anciana se veía de pronto marchar por las calles, erguida como un estilete de acero, el puño izquierdo en alto. Oía su voz que, de pronto, se había vuelto poderosa, sus exclamaciones de odio al militarismo, su adhesión a la lucha de Argelia. La emocionaba hasta las lágrimas su osada decisión de traicionar a su clase para marchar brazo a brazo con los humillados, con los oprimidos. Su actitud valerosa inspiraría con toda seguridad a algún autor, quien en su momento escribiría: «La marquesa salió a las cinco para hundirse de inmediato en un mar de banderas.» Y después describiría con brío el momento en que su brazo se apoyó sobre el brazo de un obrero metalúrgico para continuar la marcha. La música de la Internacional los abrigaba, y ellos se sentían protegidos, seguros de su causa, convencidos de la proximidad de la victoria.

Algunas otras ideas revolotearon por un instante en su mente afiebrada. Se soñó, por ejemplo, protagonista de novelas libertinas, sonrió ambiguamente ante ciertas imágenes bestialmente lascivas, pero esas visiones no prosperaron y la anciana volvió con empecinamiento a la anterior dicotomía. Temblaba a ratos, lloraba, admiraba el valor que le fue necesario para enclaustrarse en la orden más rígida de monjas silenciosas y, de inmediato, más aún la deslumbraba su erguida figura arengando desde una tribuna de la Mutualité a una multitud de obreros y estudiantes, o la hazaña de encadenarse a la proa de un barco que conducía armas al sudeste asiático. Y así las cosas, aferrada a la posibilidad de volver a pisar con pie firme las páginas de una próxima novela extraordinaria, su corazón se fue debilitando, fue vacilando, hasta que un súbito golpe lo desgajó por completo.

Al día siguiente la marquesa salió a las cinco. Lo hizo dentro de un modesto ataúd. Hasta ahora, que yo sepa, nadie ha registrado esa salida.

Xalapa, julio de 1994

* *

Este texto forma parte de El arte de la fuga (Ediciones Era 1997).

* *

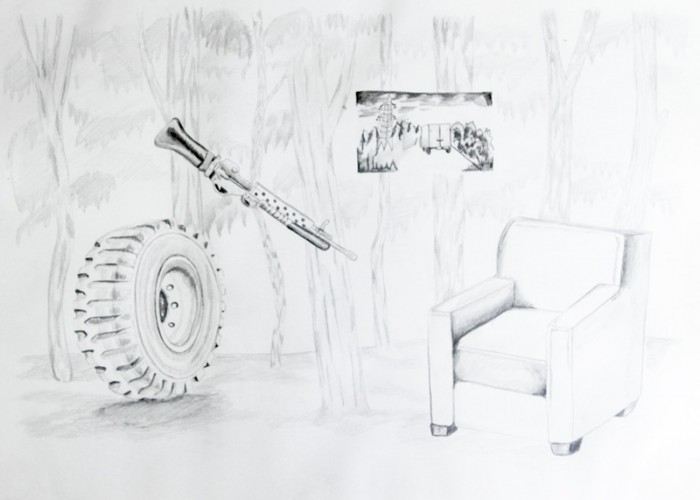

Imagen: “Sky West” de Marisela La Grave.

[ + bar ]

Julián Fuks

Chamemos de mal-estar nas livrarias. Sei que não sou o primeiro a sofrer desse infortúnio, sei que não serei a última de suas vítimas. Em algum... Leer más »

El deudo invisible

Ken Harvey traducción de Mariano García

El resfrío de Gordon se había vuelto más fuerte, su respiración áspera y pesada. Acababa de pedir una cita para ver a su... Leer más »

DARK (una obertura)

Edgardo Cozarinsky

Empieza, siempre, en las sienes, una palpitación casi imperceptible al principio, y en el momento preciso en que la reconoce ese latido empieza a crecer hasta... Leer más »

Leones

Iosi Havilio

Y en la mitad del día, vino la noche… Barranca abajo, hecho sombra, El Protagonista va dando pasos largos por la línea de las baldosas, equidistante... Leer más »

enviando...

enviando...