Bellatin y Japón: una entrevista

Mat Chiappe

Cierta vez, Mario Bellatin me dijo: “yo no quiero ir a Japón”. No sé si aquella vez seguimos hablando de otra cosa o qué pasó, pero no tuve mayores explicaciones. Así que, cuando se me presentó la posibilidad de entrevistarlo específicamente sobre la relación de lo japonés con su literatura, decidí que lo que más me importaba era la respuesta a aquella afirmación. Preparé una larga lista de otras preguntas (como se verá, todas inútiles), me vestí lo más solemne que pude, cargué mi computadora en mi mochila y fui en metro hasta su casa. Toqué el timbre y esperé a que, desde el pasillo de una larga galería, apareciese el autor, cineasta, conferencista y traductor.

“Hola, Mat”, me dijo mientras retenía a los perros, “pasá por acá, justo estaba preparando jugo de maracuyá… ¿viste que acá en México no se consigue?”. Asentí, sin decirle que en Argentina tampoco se consigue. Entramos a su casa, esos ambientes que fluctúan entre lo minimalista y colonial. Me senté, jugué con sus perros, hablamos de cómo van mis estudios, de su vida, de un viaje reciente, de su hijo Tadeo, del paro de maestros en el Zócalo, de que le debo unos ñoquis. “La próxima sin falta”, sentenció. Yo estaba un poco nervioso; lo había visto ya muchas veces y habíamos hecho cosas más divertidas que una entrevista; no sé por qué esta vez sentí algo perversamente profesional.

Como soy un atolondrado, sin abrir siquiera mi computadora con la cual pensaba grabarlo, mientras me servía jugo de maracuyá, interferí la tan tonta y predecible pregunta: “che, Mario ¿qué obras de la literatura japonesa te gustaron más?”. Me dio una larga lista, de la cual acordamos en que La casa de las bellas durmientes de Kawabata y La mujer de la arena de Abe Kōbō eran las mejores. “La primera es sencillamente fascinante, hermosa, las escenas que pasan una a una en esa habitación cerrada, como dentro de una cámara oscura… en cuanto a la otra, todavía siento la angustia kafkiana de esa arena que no para de moverse”. Me preguntó si yo había leído Pálida luz en las colinas, la primera de Kazuo Ishiguro. “No, ¿debería?”, “Otra joya… una mujer rememora desde Inglaterra su pasado en Japón durante la guerra, también los años de la preguerra, ese otro Japón, perdido en el tiempo… Luego todo eso se pierde y el texto se transforma en una típica novela europea hasta el final”. Silencio. “No sé qué hacés acá, deberías ir a leerla ya”. Sonrió.

Habló por un largo rato de que el desarraigo, el recuerdo de ese Japón antiguo, tradicional, el Japón de la preguerra, era característico de la literatura japonesa que más le gustaba. “También me interesan los cruces, las mezclas, los viajes”. Supuse que tenía que ver con su condición de peruano-mexicano, el hibridaje, las nacionales mixtas. “Ah… tengo otra cosa para recomendarte”. Aproveché para tomar mi computadora. “Sí, sí, veamos el trailer, es buenísimo”. Me sacó el aparato de las manos. “Se llama Kamikaze Taxi, ¿la viste?”. No, tampoco. “Es delirante: dos amigos se enfrentan al gobierno y mafia de Japón: uno de ellos es un médico que vivió en Perú, que construyó un hospital allí y que luego volvió con su hijo peruano; el otro es un ser vil que manipula al primero para satisfacer sus ambiciones políticas… circunstancias de lo más diversas hacen que el médico se suicide mediante el ritual del seppuku… Su hijo se hace taxista, conoce a una mujer, juntos huyen de los yakuza, ella le pide escapar a Perú, tener otra vida; él le dice que tiene una misión final, una cuenta que saldar”. Me quedé mudo. “Malísima”, remató, “pero el mero hecho de que exista, de que pueda hacerse una película o una novela o lo que sea sobre estos cruces, estos vínculos, me parece absolutamente fascinante”. Puso el trailer otra vez y otra. Después, la película completa.

Me contó sobre su fascinación por el cine japonés, sobre películas de Kurosawa, de Kitano, puso mucho énfasis en las de Ozu. “¿Viste alguna suya?”. No, Mario. “Bueno, miralas… en Ozu todo se repite: en una película pasa un tren a lo lejos; en otra, el mismo cuadro, otro tren, pero con una leve diferencia; en una tercera, otro tren. En otra película ocurre una discusión familiar; uno sabe lo que dirá la hija para defenderse, porque lo ha visto en otra película; lo que uno espera ver es cómo el cineasta logra en ésta una sutil diferencia”. Le recomendé una yo: Páprika. “La escribió Tsutsui Yasukata, el autor de…”, “El de Hombres Salmonela en el planeta porno, sí, me encantaron esos cuentos, el del bonsái que provoca sueños eróticos a quienes duermen a su lado es casi tan borgeano como pop”. Después puso otro tráiler o música (ya no lo recuerdo). “Conseguime más cosas para leer de Tsutsui, Mat, es brillante: sus perversiones, sus deformidades, sus cuerpos extraños e inseguros; es una mezcla bizarrísima”. Anoté todo esto en mi mente. “Y si es posible… en una buena traducción, viste que hay cada cosa dando vueltas”.

Lo obligué de inmediato a desarrollar un poco el tema de la traducción. “Es que debe ser tan difícil traducir literatura japonesa al español… vos sí que estás demente”. (Efectivamente, estudio japonés y planeo traducir algún día). Lo que dijo fue que “hay como dos mundos, el allá y el acá, que además son ficticios porque de fondo hay algo que nos une… hay como dos mundos creados por el lenguaje y al intentar unirlos queda algo que no puede ser dicho, límites difusos”. “No tenés que ser tan políticamente correcto, no te estoy grabando”. “Ah… lo que quiero decir es que los españoles traducen como animales”, concluyó. Mencionamos palabras como gilipollas, chutar, sabéis, os, etcétera. “No tienen nada que ver con nosotros los latinoamericanos”. Después mencionó nombres que jamás pensé que podría conocer: Atsuko Tanabe, Javier Sologuren, Guillermo Quartucci, otros sobre los cuales yo no había oído, una larga lista de académicos y de traductores latinoamericanos que se especializaron en Japón. Aproveché para intercalar a mexicanos como Tablada o Paz, y a peruanos como Arguedas o Vargas Llosa, cada uno de los cuales incluyó personajes, elementos y temas japoneses en sus obras. Creo que no le gustó para nada la comparación; sí se permitió aceptar estar más cerca de las fantasmagorías japonistas de aquellos que del realismo de los segundos. Volvió al tema de la traducción. “Octavio Paz era otro pésimo traductor… de un mísero haiku capaz te traducía hasta cincuenta versos propios”. Hablamos de Liliana Ponce, esposa de César Aira, quien tradujo del japonés a Murakami Haruki. “En cuanto a la traducción, todo empeoró cuando empezaron a traer masivamente a Kenzaburo Ōe… de ahí en adelante, todo fue un desastre”.

Le pregunté qué novela suya debería traducirle al japonés el día de mañana. Me respondió con los títulos de aquellas que hacen referencia explícita a Japón: sus Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, Biografía ilustrada de Mishima, El jardín de la señora Murakami y El pasante de notario Murasaki Shikibu. La primera es una biografía apócrifa de un escritor japonés que emigra a Perú y a quien lo atormenta su monstruosa nariz. La segunda narra el vagabundeo del fantasma decapitado del escritor, militar y fisicoculturista Yukio Mishima. En la tercera, la viuda y resentida Izu reivindica el haber traicionado sus ideales artísticos durante su juventud, destruyendo su bello y tradicional jardín. En la última novela se cuentan las transformaciones de una escritora mexicana en varios otros, incluso en la autora de la ya clásica primera novela de la historia de la literatura: Murasaki Shikibu.

Me sirvió más jugo de maracuyá. “Capaz los japoneses no quieren una novela a-la-japonesa, capaz quieren algo más, eh, latinoamericano”, disparé. “Es cierto, capaz tendrías que traducir otra”. “¿Y Salón de belleza?, tiene la medida justa de japonesidad ya desde ese epígrafe de Kawabata, esa sutil referencia a la obra maestra que ya mencionamos: La casa de las bellas durmientes”. Acordó. “Igual, esta cosa de lo-japonés y lo-latinoamericano ya me parece un poco anacrónica”. Le pregunté si sabía que en relación a sus novelas, diversos críticos han hablado y repetido frases como “procesos de descontextualización”, “extrañamiento”, “mecanismos de desfamiliarización”, para explicar su uso de elementos y de temas característicos de Japón. Según aquellos, Bellatín usaría al mundo nipón como ejemplo de aquello más lejano a su propia cultura. “¿Vos qué pensás?”, le pregunté. “Qué sé yo… a mí me encanta la literatura japonesa y punto… Capaz algunos por descontextualización se refieren a escapismo, lo que es una estupidez; hablar de esto, de lo otro… todo se mezcla en el lenguaje”.

La “descontextualización” hizo surgir en la charla algo inesperado: empezó a hablarme de Fujimori y de su vida juvenil en Perú. En lo primero se explayó bastante, con detalles, e incluso llegó a comparar al expresidente con un samurai al que los japoneses recibieron como héroe tras su huída en el 2000. Allí estaba Mario Bellatín hablándome de política, de ideología, como esos poetas del 1920 japonés que no pudieron sólo escribir haiku o tanka como sus contemporáneos. Hayama, Kobayashi, algunos otros. “También está mi vínculo con Japón en mi infancia”, me dijo Bellatín o leí en algún lado, “gran parte de la sociedad peruana tiene aún hoy un fuerte sentimiento anti-japonés, producto de la propaganda estadounidense del siglo XX; todo japonés era potencialmente un nacionalista y por lo tanto una amenaza… Tanto fue así que a mis padres siempre los avergonzó que mis abuelos hayan ocultado a un inmigrante japonés durante la Segunda Guerra, y de hecho en mi casa estaba prohibida la comida japonesa… ahora perdí contacto con ellos”. Me resonaban algunas palabras suyas, otras de las cuales no sé si me dijo o leí en algún lado: “Cada vez se me hace más obvio que mis personajes son mis otros yo… Es una forma de entender el mundo: todo es todo, todo forma parte del todo”.

“Pero cambiemos de tema…” continuó Mario, “si te interesa todo lo de la ‘descontextualización’ lo mejor es mi relato Bola negra”. Puta madre; tampoco lo había leído. ¿Cómo entrevistar a alguien sobre sus vínculos con la cultura japonesa si desconozco el texto que él mismo considera tan importante dentro de esa relación? “No lo leí…” confesé. “Ay, Mat, Mat…”, rió, “trata de un abúlico entomólogo, Endo Hiroshi, que encuentra una especie extinta de insecto durante una expedición. Lo guarda en una caja, lo conserva, lo atesora, pero el bicho termina convirtiéndose en una bola negra… Hacia el final sólo encuentra una única manera de conservarlo para siempre, pero eso no te lo voy a contar”. “Suena a algo de Abe, algo de Shimada”, agregué. “Mucho… aunque la verdadera importancia del relato es otra; vení, seguime”.

Fuimos al cuarto de huéspedes. En los anaqueles de arriba estaban los primeros cinco mil de los tan famosos Cien Mil Libros de Mario Bellatín. Abajo había una colección de su autoría con el título “Escritores de América”, dos tomos de libros huecos dentro de los cuales (me mostró) guardaba las primeras hojas con las dedicatorias de todos los libros que le habían regalado. Más allá de uno que otro título disperso (Rulfo, Tanizaki, Roth), no había libros de otros autores. Algunos estaban apilados, en posiciones extrañas, dispuestos secreta, premeditadamente quizás. Me dio la sensación de que allí solía realizarse algún tipo de ritual, como los japoneses al construir un altar sintoísta o al realizar esa tan popular práctica de envolver regalos, el furoshiki. Mario movió algunos libros, sacó revistas sobre Japón, libros suyos ilustrados, ediciones especiales; toda una delicada colección de libros-objeto. Después tomó una cajita blanca y me la dio. Era la edición-objeto de Bola negra. Tenía un frasco en un costado y una perilla; al girar ésta se abría una pequeña compuerta y, dentro, una tela en la cual estaba estampado todo el cuento. Era la cajita del entomólogo Endo Hiroshi:

“Bola negra va a ser ahora una película”, continuó Mario, “no lo mismo, no igual, ni siquiera sé si puede llamarse documental o narración o todo junto”. Volvió a tomar mi computadora; volvió a poner un breve video con imágenes. “Lo más terrible que sucede en Ciudad Juárez es la naturalización del horror, ya está desterritorilizado, ya está todo en otro lugar; lo terrorífico es lo normal… en Bola negra, el musical de Ciudad Juárez, y me interesa que el título sea éste, Mat, distinto al del cuento, en el film lo que busco es descontextualizar lo descontextualizado, verter un cuento aparentemente sin vínculo alguno sobre la ciudad, sobre la realidad, ver si las frases pueden cobrar una nueva dimensión e interpretar de otra forma lo que allí pasa; nuevas formas de acercarnos a los hechos, de sentirlos… Que una novela hable cuasi-heroicamente no me interesa; quería pensar qué pasaba con un grupo de jóvenes que son parte de un coro y quieren hacer una ópera allí, en el territorio del horror naturalizado pero también institucionalizado y corporativizado”. Las imágenes continuaban en la computadora, una superposición rara de colinas de Ciudad Juárez, empresas, niños cantando. Entonces comprendí que aquel cuento sobre un entomólogo japonés, ese relato encerrado, aparentemente ajeno a todo, desde la distancia de su cajita artesanal en un cuarto de huéspedes de la metrópolis más grande de Latinoamérica, era también un símbolo de todo México.

Volvimos a la sala. Miré mi computadora, sin usar, e intenté anotar en mi mente todos los nombres y referencias y citas, todo sobre Kawabata, Ozu, la traducción, el siniestro y político pasado, y también el presente. “Mirá Mario… todo lo que me contás es tan fascinante, pero todavía me queda una pregunta que quiero que me respondas, una que creo que sostiene a todas las demás”. Me miró fijo. “¿Cuál, Mat?… Te pusiste muy serio”. Se lo dije: “una vez me dijiste que no querés ir a Japón… exijo una explicación pública”.

Hubo otro largo silencio y no sé si otra vez lo incomodé. Sonrió. “Es sencillo… yo quiero mantener la idea distorsionada de lo que es Japón, una suerte de esencia, una esencia construida, ficticia, también desmoronada… Mi interés está en lo que queda de esas ruinas, no en sus orígenes… Basta para mí con lo que queda, el residuo, lo que dejan las traducciones, el misterio, el texto, los caracteres, todo un sistema del lenguaje, y, sobre todo, cómo puede ser éste transmitido a lo largo de los siglos. No me interesa la verdad sobre Japón sino esa ilusión, o más aún: cómo construimos la ilusión”. Recordé a Severo Sarduy, que dijo algo muy similar a propósito de la India. También me vinieron a la mente Roland Barthes y sus palabras al regresar de Tokio en El imperio de los signos:

Si quiero imaginar un pueblo ficticio, puedo darle un nombre inventado, tratarlo declaradamente como un objeto novelesco, fundar una nueva Garabagne, sin comprometer así ningún país real en mi fantasía (pero entonces esta misma fantasía es la que comprometo en los signos de la literatura). También puedo, sin pretender en absoluto representar o analizar la menor realidad (he aquí los mayores gestos del discurso occidental), tomar de alguna parte del mundo (allá) un cierto número de rasgos (palabra gráfica y lingüística) y con ellos crear deliberadamente un sistema. A este sistema lo llamaré: el Japón.

Mario trajo cuernitos, lo que en Argentina llamamos medialunas. Más que reivindicar un Japón exótico, la construcción orientalista por Occidente, Bellatín desnuda la mismísima construcción, la pone en escena, nos dice que sí, que no es más que un invento, un sistema, que es lo que podemos y queremos imaginar. Esas imaginaciones hablan mucho más de nosotros que de lo otro, mucho más de Latinoamérica que de Japón, más de Ciudad Juárez que del entomólogo Endo Hiroshi, más del peluquero travesti de Salón de belleza que de las bellas durmientes de Kawabata.

Terminamos de merendar; me tomé el último trago de maracuyá. Era de noche cuando Mario puso otro trailer de una película japonesa de la década del ’40. Y entonces me acordé: “Che, ni te grabé.” “Y bueno…”, “No te quejes después si agarro citas de cualquier lado y con eso invento una entrevista”. “Para nada”. Nos saludamos. Mientras esperaba el metro recordé ese tipo de poesía japonesa, el renga, en la incursionaron Octavio Paz, Charles Tomlison, Jacques Rouband y Edoardo Sanguinetti. En el renga, un poeta improvisa unos versos, luego otro pronuncia unos nuevos siguiendo temas o palabras de los anteriores, luego otro hace lo mismo, y otro, y así siete u ocho poetas encadenan versos hasta que la ronda vuelve a empezar. Finalmente los copistas de la antigüedad transcribían lo que querían y surgieron fuertes disputas sobre quién era el verdadero autor de los renga. El mismo Bellatín, en una nota en La Nación titulada “Kawabata: el abrazo del abismo”, a través de la apropiación y el copy-paste, plagió a críticos y al propio Kawabata, usando sus frases, citas, menciones. Esta obligada forma de reescritura que habría de tener esta entrevista fue la que percibí al subirme al metro, durante el viaje, al llegar a casa. Después de todo, ya Mario ha dicho: “Yo no tengo nada qué decir, sólo sé que quiero decir algo y para esto necesito crear formas narrativas”. Abrí la computadora y escribí todo lo que pude.

* *

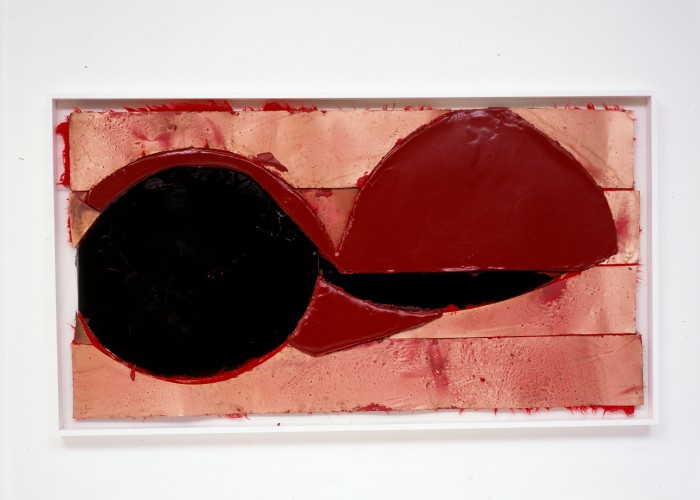

Imágenes: Sebastián Freire (retratos) y Mat Chiappe (Bola negra)

[ + bar ]

Kondenswasser

Anja Kampmann

Versuch über das Meer

Es soll um den Horizont gehen den

Farbauftrag der Ferne das helle Knistern

der Flächen von Licht und die Verbreitung

des Lichts wie es sich aufbäumt... Leer más »

Luna Miguel

TENÍAS PURPURINA EN LOS DEDOS

Puedo abrazar al viejo frigorífico antes de que se lo lleven. Puedo escribir que tenías purpurina en los dedos y que la purpurina que arde huele... Leer más »

Sin olas

Lincoln Michel traducción de Pablo Ambrogi

El viento salado azotaba la cara de Silas Madero, pero su hija no aparecía. Siempre le hacía esas cosas.

Silas entró de... Leer más »

El pan del cuervo (fragmento)

Nuno Ramos traducción de Martín Caamaño

Lección de geología

Hay una capa de polvo que recubre las cosas, protegiéndolas de nosotros. Polvo oscuro de hollín, fragmento de... Leer más »

enviando...

enviando...