El sentido olvidado (fragmento)

Pablo Maurette

En el invierno de 1904-1905, en Beijing, un guardaespaldas de nombre Fuzhuli fue acusado de matar a su patrón, un príncipe mongol, con una cuchilla de carnicero. El castigo que imponía el código Qing[1] para un crimen de tal gravedad (magnicidios, parricidios, matricidios y otros “enormicidios”) era la infame ejecución por lingchi, practicada en China desde los tiempos de la dinastía Liao (siglo X). El lingchi, traducido comúnmente como “muerte por mil cortes”, consistía en atar al condenado a un poste y cortarlo en pedazos. Aquella mañana de invierno en el mercado de verduras de Beijing, ante una multitud silenciosa, el verdugo comenzó rebanando grandes tajadas de carne del pecho, de los bíceps y de los muslos de Fuzhuli para luego descuartizarlo y, finalmente, decapitarlo. Una vez finalizado el proceso, el verdugo pronunció la fórmula de rigor: “Sha ren le” (“Esta persona ha sido ejecutada”). No se trataba de una tortura interminable; la faena solía durar pocos minutos y normalmente el verdugo, luego de hacer un par de tajos, acuchillaba al condenado en el corazón para poner fin al suplicio. Contrariamente a lo que eligió creer la escandalizada Europa, los cortes no era mil; apenas llegaban a cincuenta. Era también costumbre proporcionarle al reo grandes cantidades de opio a fin de que no sufriese. Poco después de la ejecución de Fuzhuli, que fue fotografiada y divulgada en Europa gracias a un libro de Louis Carpeaux (y luego gracias al morbo esteticista de Georges Bataille en Las lágrimas de eros), China abolió el lingchi.

A diferencia de lo que eligieron creer cronistas noruegos, ingleses, franceses y españoles que presenciaron ejecuciones de este tipo y se fascinaron con la idea de la “tortura china”, el propósito del lingchi no era infligir sufrimiento inhumano, sino despedazar. El lingchi era la forma de ejecución reservada para los crímenes más aberrantes según el código penal chino porque su fin era deshacer lo que una sinóloga e historiadora jurídica llamó la “integridad somática”.[2] El cuerpo humano es un conjunto de partes, miembros, órganos, músculos, tendones, etcétera, que conforman una unidad orgánica. La percepción de esta organicidad se debe en gran medida a la propiocepción, una de las variedades de lo háptico. El ser humano se percibe como una sumatoria de partes, pero esta percepción está garantizada por una experiencia primordial subyacente: la experiencia de ser una unidad indivisible e inalienable. El lingchi es un atentado contra esta experiencia primordial. El lingchi revela que esta experiencia no es más que una creencia, un acto de fe. El proceso de despedazamiento pone en evidencia la verdadera naturaleza del cuerpo –divisible, frágil y contingente–, al convertir a la persona, al “ser humano”, en una pila de trozos de carne. El hecho de que al condenado se le proporcionase opio para anestesiarlo vuelve al proceso aún más revelador. Protegido por la magia narcótica y analgésica de la amapola, Fuzhuli se vuelve insensible al martirio: es intangible. Antes de que el verdugo haga el primer corte, Fuzhuli ya ha dejado de ser un cuerpo sensible para volverse un cúmulo de carne a fraccionar. El tacto es el único sentido que no podemos perder, porque perderlo significa dejar de ser persona para volverse carne. Fuzhuli alucinado y atado a un palo es como el cadáver sobre la mesa del teatro anatómico: un espectáculo didáctico. Quien observa la ejecución, quien observa la facilidad y la velocidad con que una persona es reducida a un montón de colgajos de carne vuelve a su casa, no solo con un brutal memento mori, sino habiendo aprendido una valiosa lección acerca las verdaderas leyes que rigen la vida del hombre: las leyes de la física. Si todo es cuerpo y el cuerpo es, fundamentalmente, divisible, lo que queda son pedazos y texturas.

Leí por primera vez acerca del martirio de Fuzhuli durante un recreo en la Biblioteca Nacional de París. Había conseguido una beca para pasar un mes cotejando ediciones renacentistas de De la naturaleza de las cosas de Lucrecio que usaría en el primer capítulo de mi tesis. En ocasiones, mientras esperaba que me trajesen los libros que había pedido, curioseaba entre los anaqueles del subsuelo. Fue así como di con el libro de Louis Carpeaux y la foto estremecedora de Fuzhuli. Mi tema de investigación era el descubrimiento de la obra de Lucrecio en la Italia renacentista y, en especial, su influencia en los escritos de un pionero de la epidemiología llamado Girolamo Fracastoro, que vivió en la primera mitad del siglo XVI. Como suele suceder cuando uno está inmerso del todo en una cuestión, una fuerte tendencia monotemática (por no decir monomaníaca) me llevó a asociar la historia del castigo aberrante de la China con la del redescubrimiento del poeta y filósofo latino en Italia. Cuanto más pensaba en la ejecución de Fuzhuli, mejor comprendía el encanto prohibido que produjo Lucrecio entre los intelectuales del Renacimiento. Para que esta inusual asociación no quede encallada en el arenal de los dislates, es preciso que empiece por donde corresponde.

En el verano de 1549 Giambattista Bussini, un clérigo humanista de los que abundaban en la Roma de Pablo III, fue testigo de un curioso acontecimiento. Acaso exagere si digo que en ese momento se cifró el carácter secular que caracterizaría a la modernidad, pero lo que sucedió en la reunión que Bussini le refiere a su amigo, el historiador del arte Benedetto Varchi, es una clarísima postal del futuro de la ciencia y la cultura occidental; un futuro que la misma Iglesia que organizaba aquella reunión ni siquiera sospechaba y ante el que se hubiera de seguro escandalizado. En aquella reunión de 1549 se discutió qué nuevas obras se habrían de incluir en el infame catálogo de libros prohibidos que una década más tarde se institucionalizaría bajo el nombre de Index librorum prohibitorum. Ante la creciente amenaza protestante, y a apenas cuatro años del inicio del Concilio de Trento, la intransigencia de la Iglesia católica estaba en un punto álgido. La lista de libros proscriptos por ateos, por impíos, por luteranos, por antipapistas, por filopaganos se agrandaba y en el encuentro de marras, alguien propuso incluir el poema filosófico en hexámetro dactílico del antiguo poeta romano Tito Lucrecio Caro, De la naturaleza de las cosas (De rerum natura). Razones no faltaban. Lucrecio era un epicúreo que creía que el universo era eterno e infinito y que el alma humana era material, divisible y, por ende, perecedera. En cuanto a lo divino, su existencia no le interesaba demasiado y sostenía que, en caso de existir, los dioses también eran entidades materiales, pero compuestos por átomos tan sutiles, que no había manera de que sus acciones nos afectasen. Ideas como las de providencia, premios y castigos de ultratumba o intervención divina eran para Lucrecio mentiras pergeñadas por sacerdotes y teólogos para mantener a las masas atemorizadas y sometidas. Los versos de Lucrecio son deslumbrantes, sus argumentos son sólidos: Lucrecio es convincente. De rerum natura acaso sea el manifiesto anticlerical más virulento y más bello de la historia universal. La obra ya había sido prohibida en las escuelas de Florencia en 1517 y el término “epicúreo” era sinónimo de “ateo” en el siglo XVI. Y, sin embargo, cuando alguien propuso incluir a Lucrecio entre los autores malditos en aquella reunión de 1549, increíble, milagrosa, ridículamente, la propuesta no fue bien recibida. El cardenal Marcello Cervini argumentó que no era necesario puesto que aquellas mitologías paganas eran del todo inofensivas.[3] En las décadas y los siglos siguientes la obra lucreciana y el materialismo atomista en general influirían profundamente y marcarían el pensamiento de personajes como Giordano Bruno, Francis Bacon, Galileo Galilei, Pierre Gassendi, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Denis Diderot, Charles Darwin, Thomas Jefferson, Karl Marx, Albert Einstein y Erwin Schrödinger, entre otros. El materialismo antiprovidencialista y la convicción de que la naturaleza esconde en sí misma las llaves que conducen a sus secretos son pilares del pensamiento atomista y contribuyeron a cimentar las bases de la ciencia moderna. Si bien el pragmatismo del cardenal Cervini no potenció la importancia ni la influencia de la obra –Lucrecio ya era un autor influyente entre los pioneros de la ciencia nueva desde hacía más de un siglo en Italia– sí es una clara muestra de que el camino secular que tomaría el pensamiento moderno era inexorable. Y este giro secular está en gran medida inspirado en ideas divulgadas por Lucrecio, un poeta y filósofo para quien la piedra fundamental de la existencia y de la percepción era el sentido del tacto.

El segundo libro de De la naturaleza de las cosas comienza con la imagen de un hombre sobre un acantilado que observa cómo se desata una tormenta en el mar. El poeta reflexiona sobre la extraña sensación de autocomplacencia y temor que experimenta el testigo de una catástrofe desde la seguridad de un refugio. Lucrecio explica que el placer que uno siente no es producto del sufrimiento ajeno (Schadenfreude), sino simplemente consecuencia de saberse a salvo momentáneamente de un mal. Del mismo modo, haciendo una analogía, el poeta reflexiona que quien logra elevarse en conocimiento por sobre todos los hombres gracias a la filosofía, entiende la naturaleza de las cosas y pierde miedos irracionales que condicionan su vida; en especial, dos: el miedo a la muerte y el miedo a los dioses. Observar desde la lejanía produce placer. El adjetivo que usa Lucrecio, y que guía este, el libro fundamental de La naturaleza de las cosas, es táctil: suavis, es decir “suave”, o “placentero”.[4] Es el famoso placer que exaltaban los epicúreos, el placer de evitar el sufrimiento mediante el conocimiento, el placer de la distancia y del desapego, una suavidad que acaricia cada átomo del cuerpo y del espíritu. A fin de que el joven Memnio, a quien Lucrecio dedica la obra, aprenda a gozar de la suavidad epicúrea, el poeta dedica el libro segundo a desentrañar las complejas ontología y epistemología atomistas. Ambas se centran en una idiosincrática noción de lo háptico.

Lucrecio compuso su poema hacia mediados del siglo I AC. Sabemos que la obra gozó de fama entre sus contemporáneos. Cicerón y Virgilio la habían leído y la admiraban. Hacia comienzos de la era cristiana y durante toda la Edad Media, sin embargo, el poema fue olvidado casi por completo. En 1417 un aventurero humanista, cazador de libros raros y explorador de bibliotecas olvidadas, Poggio Bracciolini, dio con un manuscrito de la obra de Lucrecio en un monasterio alemán. De inmediato supo que su hallazgo despertaría el interés de sus amigos en Italia. No se equivocaba. Lucrecio no solo pasó a formar parte del canon clásico, sino que de manera subrepticia sus ideas terminarían modelando el discurso de la ciencia secular. He aquí el milagro lucreciano: a pesar de su anticlericalismo acérrimo, de su sensualismo dogmático, de su negación del más allá, de sus ideas acerca de la eternidad del universo y de la infinidad de los mundos, De la naturaleza de las cosas se salva de la censura. Dos de los más grandes poetas de fines del siglo XV, Angelo Poliziano y Giovanni Pontano, lo veneran. Pontano dice: “Lucrecio lleva a sus lectores adonde él quiere ir”,[5] Ficino, Maquiavelo y el editor Aldo Manuzio, entre otros, también se contagian de lucrecianismo. Los enamora la poesía, pero también los enfervorizan las ideas. El piadoso Ficino, fascinado con la lectura, escribe un comentario que luego quema en un arrebato de culpa. “Se lo di a Vulcano”, le explica a un amigo, entre avergonzado y aliviado.[6] En ocasiones, explica Lucrecio, el médico debe endulzar la copa que contiene el remedio amargo para que el niño beba y se cure.[7] La poesía es miel que endulza la copa del conocimiento. Los hombres son como niños con miedo a la oscuridad: para que pierdan el miedo y se emancipen, basta explicarles cómo funciona la naturaleza, basta convencerlos de que lo sobrenatural no existe, de que todo es materia, átomos cayendo en el vacío por los siglos de los siglos. Lucrecio usa un verbo inusual para confesar que ha impregnado su copa del conocimiento con las mieles de la poesía épica; el verbo es contingo, un compuesto de tangere, “tocar”, y la preposición cum, del que proviene la palabra “contagio”. El contagio es un tacto que viene con algo, que deja algo, que transforma y que influye. Pensar la irrupción de Lucrecio como un contagio es oportuno porque su poesía y su pensamiento –inseparables, casi indistinguibles la una del otro– penetran el torrente sanguíneo del humanismo europeo como una enfermedad que sacude y transforma. Europa se contagia de Lucrecio, de su poesía háptica y de su filosofía de lo tangible, como se contagia uno siempre: sin darse cuenta.

* *

El sentido olvidado se publicó con Mardulce Editoras en julio de 2015.

Imagen via el archivo Charmet de la Biblioteca Nacional de Francia.

[1] El código legal Qing, compuesto de alrededor de dos mil estatutos, estuvo vigente entre 1644 y 1912 (los años de la dinastía Qing).

[2] Cf. Melissa Macauley, Social Power and Legal Culture: Litigation Masters in Late Imperial China, Stanford University Press, Stanford, 1998. Para más sobre la historia del lingchi ver Death by a Thousand Cuts, por Timothy Brook, Jérôme Bourgon y Gregory Blue (Harvard University Press, Cambridge, 2008).

[3] Giambattista Bussini, Lettere a Benedetto Varchi sopra l’assedio di Firenze, Florencia, 1860, p. 241.

[4] Lucrecio, II, 1-19, p. 36.

[5] Giovanni Pontano, I dialoghi, Sansoni, Florencia, 1943, p. 238-239.

[6] Marsilio Ficino, Theologia Platonica 14.10 y Epístolas 11.25.

[7] Cf. Lucrecio, IV, 22, p. 109.

[ + bar ]

El cuaderno de Nataniel

Veronica Stigger traducción de Rosario Hubert

Opalka entró en la pequeña sala de la casa de su hijo Nataniel y caminó hasta la ventana, bajo la cual... Leer más »

Las madres de Gustave Flaubert, Marcel Proust y Jorge Luis Borges se encuentran en el cielo

Mary Gordon traducción de Mariana Dimópulos

Un ángel con túnica dorada escolta a la última de las tres mujeres, de cierta edad, a una sala bien amoblada. Está iluminada... Leer más »

Arrebato [madrid]

Juan Soto Ivars

Yo vivía en Madrid y ahora solamente voy cuando puedo y cuando quiero. Allí desarrollo unas liturgias de peregrino que llega a Santiago de Compostela.... Leer más »

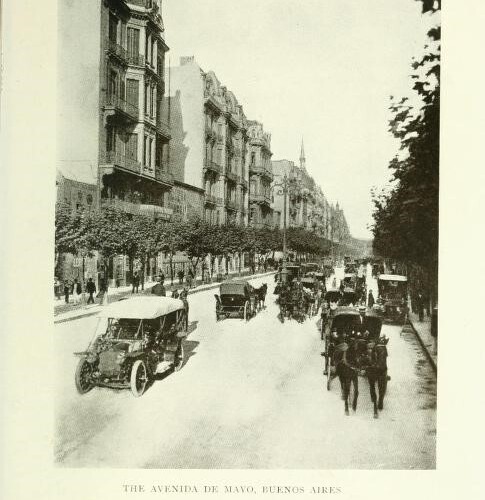

Argentina y Uruguay (fragmento)

Lucas Mertehikian

Sabemos muy poco de Gordon Ross. No sabemos cuánto tiempo vivió en Buenos Aires ni desde dónde llegó exactamente. Las primeras páginas de su libro Argentina... Leer más »

![Arrebato [madrid]](http://www.buenosairesreview.org/wp-content/uploads/castigado-700x500.jpg)

enviando...

enviando...